Финансовый кризис и протесты безработных. — Неудачные попытки выступить в Чикаго. — Новое знакомство занимает все мысли. — Неожиданная реклама во враждебной прессе. — Любовь, разочарование… и снова любовь.

Всю зиму 1907-1908 года страна находилась во власти финансовой депрессии. Тысячи трудящихся во всех крупных городах остались без работы, в нищете и отчаянье. Вместо того чтобы искать способы накормить голодающих, власти только усугубляли ужасную ситуацию, вмешиваясь в любые попытки обсудить причины кризиса.

Итальянские и еврейские анархисты в Филадельфии созвали митинг с этой целью. Перед собравшимися выступали Вольтарина де Клер и Гарри Вайнберг, красноречивый еврейский агитатор. Кто-то из публики предложил пройти демонстрацией перед зданием мэрии и потребовать работы. Выступавшие посоветовали не делать этого, но толпа устремилась на улицу. На полпути к мэрии рабочие были атакованы и сильно избиты полицией. На следующий день Вольтарина и Вайнберг были арестовали по обвинению в подстрекательстве к мятежу, за каждого из них был назначен залог в полторы тысячи долларов.

В Чикаго полиция разогнала массовую демонстрацию безработных, используя те же методы против беззащитных мужчин и женщин. Подобные безобразия творились по всей стране. В этой ситуации турне было делом проблематичным, сборы едва покрывали расходы; все усугублялось жестокой простудой и терзавшим меня ужасным кашлем. Но я продолжала поездку, надеясь, что все изменится к лучшему, пока я доберусь до Чикаго. Там я была намерена остановиться у своих друзей, Эни и Джейка Лившиц. Я предполагала, что все четырнадцать запланированных митингов будут успешными, ведь в Чикаго я была знаменита, и там жило много друзей, готовых помочь.

За два дня до моего приезда один молодой русский, избитый стражами порядка на демонстрации безработных, явился в дом шефа полиции с намерением убить его. Я не была знакома с этим парнем, но все митинги были немедленно запрещены, а мое имя связали с происшествием. Когда я приехала в Чикаго, меня встречали не друзья, а двое других товарищей, один из которых был мне совсем не знаком. Они поспешно увели меня из толпы и сообщили, что дом Лившицев окружен сыщиками, и меня отвезут к парню, которого я впервые видела. Оба советовали мне немедленно покинуть город, поскольку полицейские полны решимости воспрепятствовать моим выступлениям. Я отказалась обращаться в бегство. «Я останусь в Чикаго и займусь тем, что обычно делаю в таких ситуациях: стану бороться за право быть услышанной», — заявила я.

Прибыв домой к упомянутому товарищу, я обнаружила, что его жена ужасно боится, как бы полиция не узнала, кто у них остановился. Всю ночь она то и дело поглядывала в окно, проверяя, не приехали ли за нами полицейские. Утром она стала ссориться с мужем из-за того, что он привел меня в дом. Женщина была уверена, что из-за меня у них будут неприятности, а соседи предадут их семью остракизму.

Лучше бы мне было поселиться в гостинице, но я, разумеется, не могла раскрыть свою личность. К счастью, пришли две русско-американские девушки и пригласили меня к себе. С одной из них, доктором Бекки Ямпольской, я была знакома по переписке. Ее квартира состояла из кабинета и гостиной, и она была рада предложить мне последнюю. Я с благодарностью согласилась. У Ямпольской я познакомилась с Уильямом Натансоном, молодым студентом, активистом еврейского анархистского движения. Он вызвался помочь мне вне зависимости от того, что я решу предпринять. Его дружелюбие и гостеприимство Бекки вскоре заставили меня забыть о сумасшедшем доме, из которого я сбежала.

Первым делом я поинтересовалась судьбой несчастного парня, которого звали Лазарь Авербах. Кто он и почему пошел к начальнику полиции? Мне сказали, что о нем было мало что известно. Он не был участником движения и не состоял ни в одной анархистской группе. Через его сестру узнали, что в Америке он недавно. В России семья Авербаха стала жертвой страшной резни в Кишиневе. На марше безработных в Чикаго он стал свидетелем похожих зверств, творимых против трудящихся, осмелившихся выставить напоказ свою бедность. В свободной стране, какой он считал Америку, он видел все те же бесчеловечность и жестокость. Никто так и не узнал истинной причины его визита к шефу полиции. Парень был убит сыном полицейского почти сразу же, как попал в дом.

Полицейский держит голову Лазаря Авербаха

На следствии начальник Шиппли заявил, что Авербах вручил ему письмо, после чего пытался застрелить сына Шиппли, попал в него – пуля осталась в теле. Однако в ходе осмотра выяснилось, что юный Шиппли не был ранен вообще. Авербах был убит из пистолета тридцать восьмого калибра, как ни странно, согласно показаниям шефа, при парне был найден револьвер тридцать второго калибра. Это, впрочем, не помешало полиции устроить рейд с проверкой всех, кто был известен как анархист, а также позакрывать штаб-квартиры наших товарищей и конфисковать их библиотеки.

Старый трюк полиции с запугиванием владельцев помещений лишил меня возможности арендовать зал. Следили за каждым моим шагом. Сыщики сели мне на хвост с первой минуты, как только узнали, что я поселилась у своей юной подруги-медика. В это время газеты продолжали публиковать фантастические истории об анархизме, Эмме Гольдман и о нашем сговоре с целью повергнуть полицию. Вашингтон засуетился. Комиссар иммиграционной службы Сарджент заявил, что не знает, как Эмме Гольдман удалось вернуться в Америку после поездки в Амстердам. Он приказал разобраться, кто из чиновников пренебрег запретом впускать меня в страну. Что за трагикомедией было наблюдать, как могущественная держава горы сворачивала, чтобы заткнуть рот одной хрупкой женщине! Какая удача, что я была не особо тщеславной.

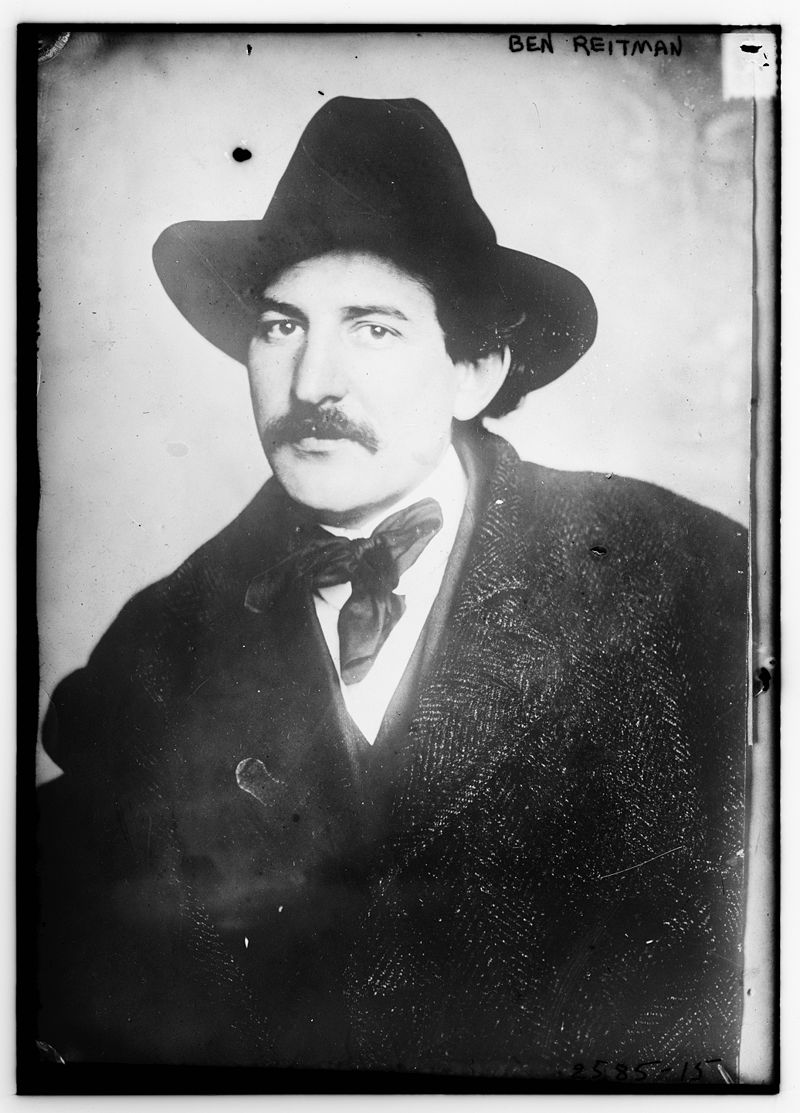

Когда надежда выступить в Чикаго была почти потеряна, Бекки Ямпольская сообщила, что доктор Бен Л. Рейтман предложил нам пустой склад, в котором собирались безработные и бездомные. Он сказал, что мы можем провести свои мероприятия там, и предложил встретиться и обсудить этот вопрос. В газетных репортажах с марша безработных в Чикаго о Рейтмане писали как о человеке, который возглавил демонстрацию и был избит полицией. Было любопытно познакомиться с ним.

Он приехал днем: экзотичный, колоритный персонаж в большой черной ковбойской шляпе, мягком шелковом галстуке, с огромной тростью. «Так вот эта леди, Эмма Гольдман, — поприветствовал он меня. — Всегда хотел познакомиться с вами». Голос у него был глубокий, мягкий и вкрадчивый. Я ответила, что мне тоже было любопытно, что за человек настолько верит в свободу слова, что готов помочь Эмме Гольдман.

Бен Рейтман

Мой гость был высоким мужчиной с головой правильной формы, покрытой гривой черных вьющихся волос, которые он, судя по всему, давно не мыл. Глаза его были карими, большими, мечтательными, губы – полными и чувственными, а улыбка обнажала красивые зубы. Рейтман был мужественно привлекателен. Особенно прелестны были его ладони. Ногти, как и волосы, пренебрегали мылом и щеткой. Я не могла отвести глаз от его рук. От них исходило необыкновенное обаяние, ласковое и притягательное.

Мы обсудили митинг. Доктор Рейтман сообщил, что якобы власти не возражают против моего выступления в Чикаго. «Ее дело, где она найдет место», — говорили они. Бен рад помочь мне проверить их намерения. В помещении усядутся двести человек; там грязно, но его бездомные помогут убраться. Если выйдет провести хотя бы одно мероприятие в этом зале, я легко получу любое место, какое захочу. Энергично и с большим энтузиазмом мой посетитель строил планы по разгрому полиции посредством нашего собрания в штаб-квартире Ассоциации благотворительного братства — так он называл это место. Он гостил у меня несколько часов и ушел, оставив меня в смятении и беспокойстве, очарованной мужскими руками.

С помощью своих бездомных Рейтман очистил склад, построил сцену и поставил скамейки для двухсот пятидесяти человек. Наши девушки смастерили небольшой занавес, чтобы украсить помещение и скрыть происходящее от любопытных глаз. Все было готово для мероприятия; газеты распространяли сенсационные слухи о Рейтмане и Эмме Гольдман, плетущих заговор против полицейских предписаний. В день собрания склад посетили чиновники из строительного и пожарного департаментов. Они поинтересовались у доктора, на сколько зрителей он рассчитывает. Чувствуя недоброе, Рейтман сказал, что на пятьдесят. «Девять», — постановил чиновник строительного департамента. «Помещение небезопасно для большего количества народа», — согласился с ним пожарный. Так в одно мгновение наш митинг был приговорен, и полиция одержала новую победу.

Подобный произвол возмутил даже некоторые газеты. The Inter-Ocean предоставила мне свои полосы, и несколько дней подряд мои статьи выходили в этой газете, обращаясь к тысячам читателей. Я получила возможность представить широкой публике трагическую историю Авербаха, свою роль в которой сыграли начальник полиции и его сын, рассказать о заговоре против свободы слова и изложить свои идеи без всякой цензуры. Редактор, конечно, оставил за собой право давать кричащие заголовки моим статьями и обличать анархизм в своей колонке, но, так как материалы выходили под моей подписью, мои высказывания не были дискредитированы прочими материалами газеты.

The Inter-Ocean хотели устроить настоящий бунт против полиции. Они предложили мне автомобиль, с которого я могла выступать перед толпами, гарантировали присутствие репортеров, фотографов со вспышками и прочего антуража, «чтобы поднять шум». Я не согласилась на эту буффонаду; она не помогла бы мне добиться права на свободу слова, а только опошлила бы все, что было для меня свято.

Раз место для митинга найти было невозможно, я предложила товарищам организовать званый вечер и концерт в Воркменс-Холле без упоминания моего имени в числе организаторов. Я постараюсь обмануть ищеек и попасть в зал в назначенное время. Лишь несколько членов группы знали о наших планах, остальные считали, что единственная цель мероприятия — сбор средств на цели движения.

Только один посторонний был посвящен в нашу тайну — Бен Рейтман. Некоторые товарищи возражали, так как доктор был новичком и не заслуживал доверия. Я доказывала, что этот человек проявил мужество, предложив свое помещение, и активно помогал распространять информацию о нашей деятельности. Его заинтересованность не вызывала сомнений. Я не переубедила скептиков, но остальные товарищи согласились с тем, что Рейтману стоит довериться.

Той ночью мне не давала уснуть беспокойная мысль, почему я так тепло отнеслась к человеку, о котором практически ничего не знала. Не в моем характере было слепо доверять незнакомцам. Что такого было в этом мужчине, чем он так расположил меня к себе? Пришлось признать, что тому виной было мое сильное влечение к нему. С той минуты, как Рейтман впервые вошел в кабинет Ямпольской, он глубоко волновал меня. Чем больше времени мы проводили вместе, тем сильнее нарастало физическое притяжение. Я знала, что он тоже возбужден; это читалось в его глазах, а однажды он неожиданно схватил меня, пытаясь обнять. Я возмутилась его самонадеянности, но это прикосновение взбудоражило меня. В тишине ночи, наедине со своими мыслями, я осознала нарастающую страсть к этому симпатичному дикарю, чьи руки так привлекали меня.

В день вечеринки, 17 марта, мне удалось улизнуть через черный ход дома Ямпольской, пока сыщики поджидали меня у парадного. Я без эксцессов пробралась через полицейский кордон перед залом. Людей было много, как и офицеров, стоящих вдоль стен. Начался концерт: кто-то играл соло на скрипке. В полумраке я приблизилась к сцене. Когда музыка смолкла, Бен Рейтман вышел объявить, что сейчас перед достопочтенной публикой выступит подруга, которую все они хорошо знают. Я быстро поднялась на сцену и начала говорить. Первые же звуки моего голоса и аплодисменты зрителей привлекли полицию. Старший офицер насильно стащил меня вниз, чуть не разорвав на мне платье. Начались беспорядки. Опасаясь, как бы кто из нашей молодежи не совершил опрометчивый поступок, я крикнула: «Полиция здесь для того, чтобы спровоцировать еще один Хеймаркет-сквер. Не давайте им ни малейшего шанса. Спокойно расходитесь, и вы поможете нашему делу в тысячу раз эффективнее». Публика зааплодировала и затянула революционную песню, покидая зал в организованном порядке. Капитан, разъяренный тем, что не успел заткнуть мне рот, толкал меня к выходу, грязно ругаясь. Когда мы дошли до лестницы, я отказалась двигаться с места, пока мне не принесут пальто и шляпу, которые остались в зале. Я стояла, прислонившись к стене, в ожидании своей одежды, и вдруг увидела, как двое полицейских вывели Бена Рейтмана, столкнули с лестницы и вышвырнули на улицу. Он прошел мимо, не взглянув на меня и не сказав ни слова. Меня от этого покоробило, но я решила, что он нарочно притворился незнакомцем, чтобы обмануть стражей порядка. Он непременно придет к Ямпольской, когда избавится от полиции, успокаивала я себя. Меня вывели из здания; полицейские, сыщики, газетчики и огромная толпа народа провожали меня до дверей дома Бекки Ямпольской.

В ее кабинете уже сидели наши товарищи, обсуждая, как властям и репортерам стало известно о моем присутствии на мероприятии. Судя по всему, они подозревали Рейтмана. Я негодовала, но виду не подала; я ждала, что он вот-вот появится и сам все расскажет. Но вечер длился, а доктор все не приходил. Подозрение товарищей крепло, наконец, оно передалось и мне. «Возможно, он задержан полицией», — пыталась найти объяснение я. Преданная Бекки и Натансон согласились, что причина могла быть в этом, но прочие усомнились. Я провела ужасную ночь, цепляясь за свою веру в этого мужчину, но все же опасаясь, что он может быть виновен.

Рейтман явился рано утром. Он не был арестован, но по некоторым важным причинам не мог прийти к Бекки после митинга. Он понятия не имел, кто уведомил прессу и власти. Я пристально смотрела на него, пытаясь проникнуть в его душу. Какие бы сомнения я ни испытывала ночью, они растаяли, словно лед от первых лучей солнца. Казалось невозможным, что человек с таким искренним лицом способен на предательство или преднамеренную ложь.

Произвол полиции привел к тому, что в большинстве газет, которые ранее подстрекали власти «искоренить анархию», появились редакторские колонки с протестами против жестокого обращения со мной. Некоторые заявляли, что не действия полиции, а хладнокровие и смелость Эммы Гольдман предотвратили кровопролитие. Одна газета писала: «Капитан Махони действовал против правил, выдворяя Эмму Гольдман из Воркменс-Холла, где она намеревалась выступить. Лишив ее возможности говорить, полиция сыграла ей на руку и дала ее последователям еще один повод с жаром утверждать, что нет такой вещи, как конституционное право на свободу слова».

Последующие дни чикагская пресса публиковала статьи и письма протеста известных мужчин и женщин. Одно было от Уильяма Дадли Фаулка, который негодовал из-за подавления Эммы Гольдман и свободы слова. Другое было подписано доктором Ку, выдающимся чикагским врачом. Но больше всего порадовала позиция рабби Хирша относительно действий полиции на нашем мероприятии. Свою проповедь в следующее воскресенье он посвятил объективному изложению идей анархизма. Среди прочего Хирш упомянул глупость властей, насильственными методами пытавшихся искоренить идеал, который исповедовали самые благородные люди мира. Свой вклад в изменение общественного мнения сделал доктор Ку, пригласив меня домой, чтобы познакомить со своим братом и друзьями, заинтересованными в вопросах борьбы за свободу слова. Итогом стало формирование Лиги за свободу слова, членами которой стали самые видные радикалы Чикаго.

Члены Лиги убеждали меня остаться в городе, пока они не добьются права выступать. К сожалению, я не могла согласиться, так как лекции в Милуоки и других западных городах уже были назначены. Мы договорились, что я вернусь позже.

Запрет на митинги в Чикаго принес мне такую широкую известность по всей стране, какой я не помню со времен трагедии в Буффало. Я уже несколько раз бывала в Милуоки, но никогда ранее мне не удавалось привлечь к себе такого внимания. Теперь же зал не мог вместить всех желающих посетить мои лекции, и многих приходилось отправлять восвояси. Присутствовало даже большое количество социалистов во главе с их лидером Виктором Бергером. Я встречалась с ним раньше, и он был настолько нетерпим к идеям, которые я исповедовала, насколько только может быть марксист. Теперь даже он хвалил меня за борьбу, которую я вела. Спрос на анархистскую литературу вырос в невероятной степени.

Я имела все основания радоваться успехам в Милуоки и наслаждаться обществом товарищей, но вместо этого была обеспокоена и сердита. Сильнейшая истома овладела мной, неодолимое желание ощутить прикосновение мужчины, который так понравился мне в Чикаго. Я отправила ему телеграмму с просьбой приехать, но, как только он прибыл, мне пришлось бороться с внутренним сопротивлением, которое я не могла ни объяснить, ни превозмочь. После запланированных встреч мы с Рейтманом вернулись в Чикаго. Полиция больше не ходила за мной по пятам, и впервые за несколько недель я могла наслаждаться личной жизнью, практически свободно передвигаться и разговаривать с друзьями без страха быть подслушанной. Чтобы отпраздновать освобождение от полицейского контроля, доктор пригласил меня на ужин. Он рассказал о себе и своей юности, о богатом отце, который бросил мать одну в нищете с двумя детьми на шее. Страсть к путешествиям проявилась у мальчика лет в пять, его всегда влекла железная дорога. Он сбежал из дома в одиннадцать лет, бродяжничал по Соединенным Штатам и Европе, опускался на самое дно человеческого существования, видел пороки и преступления. Он работал дворником в Политехническом университете в Чикаго, где участие в его судьбе принимали преподаватели. Он женился в двадцать три, но в браке состоял недолго и развелся вскоре после рождения ребенка. Он рассказал о любви к матери, о баптистском проповеднике, повлиявшем на его мировоззрение, и о множестве приключений, ярких и мрачных, которые составляли его жизнь.

Я была очарована этим живым воплощением персонажей книг Достоевского и Горького. Проблемы моей личной жизни, тяготы, которые мне пришлось пережить за эти недели в Чикаго, растворились бесследно. Я снова была молода и беззаботна. Я жаждала жизни и любви, я хотела оказаться в объятиях мужчины, который пришел из мира, так непохожего на мой.

Той ночью у Ямпольской меня с головой накрыл поток животной страсти, испытать которую я не мечтала ни с одним мужчиной. Я бесстыдно откликнулась на этот первобытный зов, его

обнаженную красоту, его экстатическую радость.

День вернул меня обратно на землю, к труду на благо моего идеала, не терпящего других богов. В канун моего отъезда из Миннеаполиса в Виннипег друзья пригласили меня в ресторан на ужин. Бен должен был встретиться с нами позже. Мы были веселой компанией и развлекались в последние часы моего насыщенного визита в Чикаго. Вскоре появился Бен, и с его приходом мое настроение стало еще лучше.

Недалеко от нас сидела группа мужчин, в одном из них я узнала капитана Шюттлера, одно присутствие которого, казалось, отравляло воздух. Внезапно я увидела, как он направляется к нашему столику. К моему изумлению, Бен встал и пошел навстречу Шюттлеру. Тот приветствовал его бодрым «Привет, Бен», фамильярно увлекая за собой. Остальные, наверное, полицейские чиновники, судя по всему, тоже хорошо знали Бена. Злость, отвращение и ужас — все перемешалось в душе, в висках стучало, мне вдруг стало дурно. Друзья сидели, изумленно глядя то друг на друга, то на меня, и это усугубляло мои страдания.

Бен Рейтман, чьи объятия наполняли меня безумным восторгом, водил дружбу с детективами! Руки, воспламенявшие мою плоть, теперь были рядом с животным, что чуть не задушил Луиса Линга и запугивал меня в 1901 году. Бен Рейтман, защитник справедливости, водит дружбу с теми людьми, что подавляют свободу слова, избивают дубинками безработных, убили несчастного Авербаха. Что может быть у Бена с ними общего? Меня поразила страшная мысль: что, если он сам — сыщик? Несколько мгновений я была совершенно ошеломлена. Я пыталась избавиться от мрачной догадки, но она возвращалась все настойчивее. Я вспомнила званый вечер 17 марта и предательство, которое привело полицию и журналистов на то собрание. Неужели Рейтман предупредил их? Возможно ли такое? И я отдалась этому мужчине! Я, что боролась с врагами свободы и справедливости девятнадцать лет, млела в руках человека, бывшего одним из них.

Я с трудом держала себя в руках и предложила друзьям уйти. Товарищи, провожавшие меня на поезд, были добры и понятливы. Они говорили о большой работе, которую я проделала, и о планах на мое возвращение. Я была благодарна за их тактичность, но с нетерпением ждала, когда поезд умчит меня прочь. Наконец состав тронулся, и я осталась одна, одна со своими мыслями и бурей в сердце.

Ночь была бесконечной. Я металась между изматывающими сомнениями и стыдом за то, что меня все еще тянуло к Бену. В Милуоки меня ждала телеграмма от него с вопросом, почему я сбежала. Я не ответила. Днем пришла вторая: «Я люблю тебя, я хочу тебя. Позволь мне приехать». Я ответила: «Не хочу любви от друзей Шюттлера». В Виннипеге меня ожидало письмо, изливающее потоки страсти и жалобно умоляющее позволить Бену объясниться.

Дни были загружены работой по организации митингов, и проще было сопротивляться страсти, которую я испытывала к Бену. Но ночами внутренний конфликт разгорался с новой силой. Мой разум отвергал этого человека, но сердце рыдало по нему. Я отчаянно боролась с соблазном, пыталась заглушить эту жажду, с головой уходя в работу.

Кода я возвращалась домой через Канаду, меня задержали на американской границе. Иммиграционный инспектор снял меня с поезда и засыпал вопросами относительно моего права на въезд в Соединенные Штаты. Вашингтонский сатрап явно изучил антианархистские законы. Он пыхтел и потел больше ради продвижения по службе, нежели ради славы Дядюшки Сэма. Я сообщила ему, что живу в этой стране двадцать три года, а антианархистский закон касался только тех, кто находился в ней меньше трех лет. Кроме того, я была американской гражданкой по мужу. Чиновник пал духом. Он уже видел медали, которые бренчали в воздухе, и ему очень не хотелось их упускать.

Вернувшись в Миннеаполис, я снова обнаружила письма от Бена, умолявшего разрешить ему приехать. Какое-то время я боролась с желанием сдаться, и тут мне приснился странный сон, разрешивший ситуацию. Мне снилось, будто Бен склонился надо мной, его лицо рядом с моим, руки — на моей груди. Из его пальцев вырывается пламя и медленно обволакивает мое тело. Я не делаю ни малейшей попытки спастись. Я тянусь ему навстречу, жажду, чтобы огонь поглотил меня. Когда я проснулась, сердце продолжало шептать моему мятежному разуму, что великая страсть вдохновляет на возвышенные мысли и прекрасные поступки. Почему мне не удастся вдохновить Бена, увлечь его в мир моих социальных идеалов?

Я телеграфировала: «Приезжай», и двенадцать часов металась между тошнотворными сомнениями и безумным желанием верить в этого человека. Я повторяла себе, что интуиция не могла меня так обманывать, немыслимо, чтобы кто-то настолько никчемный притягивал меня так сильно.

Бен развеял все мои сомнения, объяснив сцену с Шюттлером. Не дружба и не связи с полицейским департаментом были причиной знакомства с этими людьми. Причиной была его работа с бродягами, безработными и проститутками, из-за которых приходилось часто контактировать с властями. Маргиналы всегда приходили к нему, оказываясь в беде. Они знали его и доверяли ему, а он понимал их гораздо лучше, чем так называемые порядочные люди. Он сам был частью преступного мира, и его симпатии были на стороне отбросов общества. Они выбрали его своим представителем, и он то и дело обращался в полицию от их имени. «И ничего другого не было, — оправдывался Бен. – Прошу, позволь мне доказать тебе это». Что бы ни было поставлено на карту, мне пришлось безоговорочно поверить ему.