Обвинения в преступной анархии снимаются. — Новое турне и лестные отзывы в прессе. — Бесконечные размолвки с Сашей. — Поездка на анархистский конгресс в Амстердаме. — Встречи с видными анархистами – Малатестой, Кропоткиным, Неттлау. — Современная школа Себастьяна Фора и ее достижения. — Срыв лекций в Шотландии из-за перспективы не вернуться домой.

Наши слушания по делу о преступной анархии неоднократно переносились и в конце концов были вовсе отменены. Наконец я могла отправиться в запланированное турне по побережью, впервые с 1897 года. Но я не успела уехать слишком далеко: мои митинги были сорваны полицией трижды — в Колумбусе, Толидо и Детройте.

Особенно возмутительными были действия властей Толедо, ведь мэр города, Брэнд Уитлок, считался человеком прогрессивных взглядов и был известен как толстовец и «философствующий анархист». Я знала многих американских индивидуалистов, которые звались «философствующими анархистами». При более близком рассмотрении оказывалось, что они не были ни философами, ни анархистами, а их вера в свободу слова всегда предполагала какие-нибудь «но».

Мэр Уитлок был также сторонником единого налога, членом группы американцев, которые выступали как самые доблестные поборники свободы слова и независимости прессы. Фактически сторонники единого налога всегда были первыми, кто поддерживал меня в борьбе против полицейского контроля. Поэтому я была немало удивлена, что мэр, выступающий за единый налог, оказался повинен в произволе, который мог допустить какой-нибудь заурядный городской чиновник. Я поинтересовалась у его обожателей, чем они могут объяснить подобное поведение со стороны такого человека, как Уитлок? И с большим удивлением услышала, что он якобы был уверен, будто я прибыла в Толедо с целью подстрекательства рабочих автомобильного завода, в этот момент бастовавших. Он пытался добиться соглашения между руководством и работниками и считал, что лучше бы мне не выступать.

«Видимо, ваш мэр знает, что эта сделка пойдет на пользу хозяевам, а не бастующим, — заметила я. — Иначе он не опасался бы того, что я могу сказать».

Я сообщила им, что ничего не знала о забастовке до прибытия в Толедо и приехала читать лекцию «Неверное толкование анархизма». «Впрочем, — не без задора добавила я, — если бастующие пригласят меня выступить, я посоветую им держаться подальше от политиков, которые являются худшими посредниками и способны сломать хребет любой экономической борьбе». Мои слова передали группе американских либералов, которые тут же приступили к организации специального митинга для меня.

Самой энергичной среди них была почтенная пожилая дама, миссис Кейт Б. Шервуд. Во времена борьбы за отмену рабства она укрывала беглых рабов; с годами она не изменилась. Миссис Шервуд была пламенной феминисткой, ярым борцом за свободу в экономической и образовательной сферах, а также очаровательным человеком. Милая дама, должно быть, отчитала мэра, потому что больше моим лекциям в Толедо никто не мешал.

Миннеаполис оставил странное впечатление. Меня пригласили выступить перед профессиональной организацией под названием «Клуб призраков» (Spook Club). Мне рассказали, что до этого ни одной женщине не дозволялось предстать перед «призраками», но ради меня сделали исключение. Отвергая любые привилегии, я написала в клуб, что, работая медсестрой, никогда не испытывала страха, если приходилось обряжать покойника. Но перспектива встречи с живыми мертвецами приводит меня в замешательство. Я рискну взяться за подготовку «призраков» к похоронам, если мне позволят привести с собой нескольких дюжих помощниц моего пола. Несчастные члены клуба были ошарашены. Выполнить мою просьбу означало подвергнуться опасности женского вторжения. Отказать — выставить себя на посмешище. Мужское тщеславие превозмогло радение за чистоту рядов. «Приводите свой полк, Эмма Гольдман, — ответили «призраки», — и будьте готовы отвечать за последствия». Мы с подругами едва не произвели революцию в клубе. Увы, не в головах, а в сердцах «призраков». Мы помогли им осознать, что в мире нет ничего более унылого, чем раздельные собрания мужчин или женщин, которые еще не в состоянии выбросить друг друга из головы. В этот раз все чувствовали себя свободными от сексуальной озабоченности, вели себя естественно и непринужденно. Вечер получился интересным. В итоге меня заверили, что это было самым интеллектуально стимулирующим мероприятием в истории клуба, к тому же самым веселым.

Либеральность «призраков» по отношению ко мне была только частью изменений в восприятии анархизма, произошедших за последние шесть лет. Пресса больше не была такой уж злопамятной. Газеты Толедо, Цинциннати, Торонто, Миннеаполиса и Виннипега непривычно объективно писали о моих митингах. В пространной колонке редактора одной виннипегской газеты говорилось:

«Эмму Гольдман обвиняли в злоупотреблении свободой слова в Виннипеге, а анархизм осуждали как систему, которая пропагандирует убийство. На самом деле в Виннипеге Эмма Гольдман ни разу не обращалась к агрессивной риторике и не сделала ни одного заявления, заслуживающего больше, чем умеренной критики с точки зрения здравого смысла или логики. В действительности человек, заявляющий, что анархизм пропагандирует бомбометание и насилие, не знает, о чем говорит. Анархизм — это идеалистическая концепция, которая абсолютно не применима на практике — ни сейчас, ни в будущем. Ряд самых добрых и одаренных людей в мире верят в нее. Один только факт, что Толстой является анархистом, доказывает: анархизм не учит насилию.

У нас есть право осмеивать анархию как сумасбродную мечту. У нас есть право соглашаться или не соглашаться с поучениями Эммы Гольдман. Но нам не стоит превращаться в посмешище, критикуя докладчицу за то, чего она не говорила, или называть насильственной и кровавой доктрину, которая проповедует прямую противоположность насилию».

В конце июня после моего лекционного турне от побережья до побережья я вернулась в Нью-Йорк, собрав внушительное количество подписчиков и выручив с продажи литературы сумму, достаточную, чтобы обеспечить выпуск журнала в течение «мертвых» летних месяцев.

Ранней весной наши европейские товарищи опубликовали призыв к участию в анархистском конгрессе, назначенном на август в Амстердаме (Голландия). Некоторые группы из городов, которые я посетила, просили меня поехать на это мероприятие в качестве их делегатки. Доверие товарищей было приятно, да и Европа всегда манила меня. Но был еще Саша, который прожил на свободе всего год, и я уже несколько месяцев провела вдали от него. Я жаждала увидеть его снова и попытаться преодолеть пропасть, которую его тюремное заключение создало между нами.

Саша прекрасно справлялся с Mother Earth, пока я была в разъездах. Он удивил всех живостью стиля и ясностью мысли. Это было выдающимся достижением человека, который отправился в тюрьму, не зная английского языка, и ранее никогда не писавшего статей для прессы. В письмах, которые он отправлял мне во время четырехмесячного турне, не было и следа уныния, он проявлял живой интерес к журналу и моей работе. Я гордилась Сашей и его усилиями и надеялась, что нам еще удастся развеять тучи, что нависали над нами с тех пор, как он вернулся. Эти соображения заставили меня сомневаться, стоит ли ехать в Амстердам. «Решу, когда доберусь до Нью-Йорка», — сказала я товарищам.

По возвращении я нашла Сашу в том же состоянии, что и оставила — в душевном смятении из-за мучительного конфликта между мечтой, вдохновившей его на покушение, и реальностью, что предстала перед ним теперь. Он продолжал жить в прошлом, в мираже, который создал для себя, пока был похоронен заживо. Все в настоящем казалось ему чуждым, заставляло содрогаться и бежать прочь. Какая горькая ирония, что из всех Сашиных друзей именно я принесла ему самое глубокое разочарование и боль. Я, в чьих мыслях и сердце он был все эти страшные годы, и неважно, кто там был еще — включая Эда, которого я любила сильнее прочих. Да, именно я больше всех вызывала у Саши раздражение и обиду; не в личностном плане, а из-за перемен, которые произошли в моем отношении к жизни, к людям и к нашему движению. Казалось, у нас не было ни одной общей мысли. И все же я была привязана к Саше, привязана навек слезами и кровью четырнадцати лет.

Часто, не в состоянии больше выносить его осуждение и порицание, я бросала в ответ жестокие горькие слова, а потом бежала в свою комнату, чтобы выплакать боль, рождающуюся из-за различий, которые разрывали нас. Но я всегда возвращалась к Саше, понимая: что бы он ни сказал и ни сделал, это не могло сравниться с тем, что ему пришлось вынести. Я знала, что это всегда будет склонять чашу весов в его пользу и будет заставлять меня принимать его сторону в любой момент, когда ему это понадобится. Но в данный момент я чувствовала себя бесполезной. Было ясно, что Саша чувствовал себя вольготнее, когда меня не было рядом.

Я решила согласиться на предложение моих западных товарищей представлять их на анархистском конгрессе. Саша сказал, что будет продолжать заниматься журналом до моего возвращения, но душа его не лежит к Mother Earth. Ему хотелось выпускать еженедельную пропагандистскую газету, которую читали бы рабочие. Он уже обсуждал этот проект с Вольтариной де Клер, Гарри Келли и другими друзьями. Они согласились, что подобная газета необходима, и пообещали подписать призыв для сбора необходимых средств. Однако все боялись недопонимания с моей стороны и решили, что я могу принять новое издание за конкурента Mother Earth. «Что за нелепое предположение, — возразила я. — Движение не принадлежит мне одной. Постарайся запустить еженедельник во что бы то ни стало. Я тоже подпишусь под призывом». Саша был растроган, он нежно обнял меня и сел писать призыв. Мой бедный мальчик! Если бы только я была уверена, что его проект принесет ему успокоение, поможет вернуться к жизни и работе, которая стала возможна благодаря его слогу и перу.

Я начинала понимать все отчетливее, что Саша внутренне восставал, вероятно, неосознанно, против участия в работе, которой занималась я. Он жаждал делать что-то свое, что-то выражающее его «я». Мне искренне хотелось верить, что еженедельная газета станет для него средством самореализации и что начинание будет успешным.

Я готовилась к поездке заграницу; Макс тоже ехал на амстердамский конгресс как представитель ряда немецких групп. Нам двоим было полезно отдохнуть от текущего окружения. Ферма не стала идиллией, как он того ожидал. Ферма никогда ею не становится для горожан, приехавших на землю с романтическими представлениями о природе и без малейшего навыка справляться с ее капризами. Наш дом в Оссининге оказался слишком неустроенным, а зима — слишком суровой для дочурки Макса. Еще одной проблемой была изоляция Милли, которую та была неспособна вынести. Мои друзья переехали в город и с трудом сводили концы с концами: Макс по случаю писал статьи в немецкие газеты и Mother Earth, Милли зарабатывала шитьем. Стресс, который она испытала в связи с рождением ребенка, сделал ее нервной и раздражительной, а Макс прятался в свою скорлупу при малейшей дисгармонии. Как и мне, ему хотелось сбежать от этих мучительных обстоятельств, хоть в них и не было ничьей вины.

План выпускать газету приободрил Сашу. Был и еще один фактор, из-за которого он воспрянул духом. Саша завел множество друзей среди наших молодых товарищей, особенно его привлекала Беки Эдельсон. Я чувствовала большое облегчение по этому поводу. За Mother Earth я тоже не беспокоилась, оставляя его в надежных руках до моего возвращения, и не сомневалась в качестве журнала с Сашей в роли редактора и с Джоном Кориеллом, Ипполитом Гавелом и прочими в качестве помощников.

Мы с Ипполитом давно разорвали отношения, но наша дружба осталась по-прежнему прочной, как и общность интересов в социальной борьбе. Прекрасное знание истории и умение чувствовать момент сделали его очень ценным автором для нашего журнала.

В середине августа 1907 года мы с Максом помахали друзьям на прощание с голландско-американской пристани. Кроме выполнения нашей основной миссии, посещения конгресса, мы должны были использовать эту поездку как шанс заполнить внутреннюю пустоту. Спокойное море и умиротворяющее присутствие Макса помогли мне отдохнуть от напряжения месяцев до и после освобождения Саши. К моменту, когда мы доплыли до Амстердама, я снова взяла себя в руки и предвкушала новые знакомства, конгресс и предстоящую работу.

Я много слышала о чрезмерной чистоплотности голландцев, но не представляла, каким неудобством это может обернуться для прохожих, пока не вышла прогуляться по Амстердаму утром после прибытия. Мы с Максом отправились полюбоваться на причудливый старый город. На каждом балконе красовалось по пышногрудой служанке в цветастом платье, с голыми руками и ногами, усердно выбивающей ковры и половики. Зрелище приятное, но вот клубы пыли и грязи, которую они энергично стряхивали на наши беззащитные головы, тут же забивались в горло и покрывали одежду. Все бы ничего, если бы мы тут же ни попали под душ из холодной воды, которой поливали растения. Нежданный душ — это было куда больше того, что мы ожидали от чистоплотных голландцев.

Конгресс был моей третьей попыткой посетить международный анархистский съезд. В 1893 году планировался похожий слет, запланированный на время ежегодной выставки в Чикаго. Меня выбрали представительницей ряда нью-йоркских групп, но суд и тюрьма помешали мне поехать. На одиннадцатом часу конгресса чикагская полиция прекратила мероприятие, но он все равно состоялся — в самом немыслимом месте. Один товарищ, работавший клерком в каком-то городском департаменте, тайно провел десяток делегатов в зал ратуши.

Вторая попытка была предпринята в Париже в 1900 году, где я вплотную занималась подготовкой съезда. Французская полиция также сделала открытую конференцию невозможной. Мероприятия проходили подпольно и чрезмерно бурно, что помешало конструктивной работе.

В назидание демократической Америке и республиканской Франции международный анархистский съезд, запрещенный в обеих странах, мог открыто проводиться в монархической Голландии. Восемьдесят мужчин и женщин, большинство из которых подвергались гонениям и преследовались в собственных странах, здесь имели возможность выступать на больших митингах, приходить на дневные сессии и открыто обсуждать такие актуальные вопросы, как революция, синдикализм, массовое восстание и индивидуальные акты насилия, без всякого вмешательства властей. Мы ходили по городу поодиночке и группами, встречались в ресторанах и кафе, разговаривали и пели революционные песни до утра, и за нами никто не ходил по пятам, не шпионил и ничем нам не досаждал.

Еще более замечательным было отношение прессы. Даже самые консервативные газеты относились к нам не как к преступникам или сумасшедшим, а как к группе серьезных людей, которые собрались с серьезной целью. Эти газеты были против анархизма, но они не очерняли нас и не перевирали ничего из сказанного на наших мероприятиях.

Одним из насущных вопросов, обсуждавшихся на протяжении всего конгресса, была проблема организации. Некоторые делегаты резко осуждали идею Ибсена, представленную доктором Стокманом в пьесе «Враг народа», якобы сильнейший — это тот, кто держится особняком. Им больше нравилась идея Петра Кропоткина, прекрасно изложенная во всех его книгах: именно взаимопомощь и сотрудничество приносят лучшие результаты. Мы с Максом тем не менее настаивали на важности и той, и другой концепций. Мы считали, что анархизм не подразумевает выбор между Кропоткиным и Ибсеном, он объединяет идеи обоих. Тогда как Кропоткин тщательно анализирует социальные условия, ведущие к революции, Ибсен описывает психологическую борьбу, достигающую высшей точки в революции человеческой души, бунте индивидуальности. Нет ничего разрушительнее для наших идей, доказывали мы, чем пренебрежение влиянием внутреннего на внешнее, психологических мотивов и потребностей — на существующие институты.

Мы говорили, что в определенных кругах бытует ошибочное мнение, будто организация не поощряет свободу личности, а, напротив, предполагает разрушение индивидуальности. В реальности, однако, истинной функцией организации является помощь в развитии и росте личности. Как живые клетки путем взаимного сотрудничества реализуют скрытые силы в формировании целостного организма, так и личность путем совместных усилий с другими личностями достигает высшей формы развития. Организация в подлинном смысле не может быть результатом сочетания простых ничтожеств. Она должна быть ансамблем сознательных, разумных личностей. Действительно, общность возможностей и действий организации представлена в реализации индивидуальных энергий. Анархизм утверждает возможность организации без дисциплины, страха или наказания, без давления бедности: это новый социальный организм, который покончит с борьбой за средства к существованию — дикой борьбой, подрывающей лучшие качестве в человеке и бесконечно расширяющей социальную пропасть. Короче, анархизм стремится к социальной организации, которая будет создавать благосостояние для всех.

Среди делегатов было много интересных и энергичных личностей, таких как доктор Фридберг, когда-то член Социал-демократической партии и муниципалитета Берлина, который стал ярким выразителем идей всеобщей забастовки и антимилитаризма. Вопреки обвинению в измене родине, висевшему над ним, Фридберг принял активное участие в работе конгресса, пренебрегая опасностью, ожидавшей его по возвращении домой. Были там и Луиджи Фаббри, один из талантливейших авторов образовательного итальянского журнала Università Populare («Народный университет»); Рудольф Рокер, ведущий великолепную работу среди еврейского населения Лондона как лектор и редактор журнала на идише Arbeter Fraynd («Друг рабочего»); Христиан Корнелиссен, чуть ли не самый острый ум среди приверженцев нашего движения в Голландии; Рудольф Гроссман, издатель анархистской газеты в Австрии; Александр Шапиро, активист революционных профсоюзов Англии; Томас Килл, преданнейший сотрудник лондонского издания Freedom («Свобода»), и другие одаренные и энергичные товарищи.

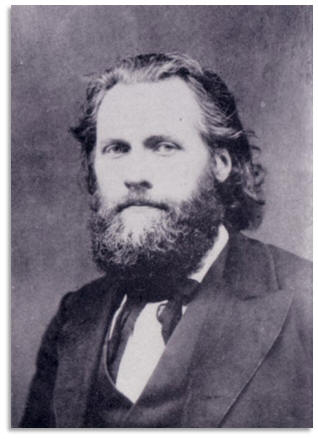

Эррико Малатеста

Французские, швейцарские, бельгийские, австрийские, бемские1, русские, сербские, болгарские и голландские делегаты были боевитыми и одаренными людьми, но самой выдающейся личностью среди них был Эррико Малатеста. Обладая тонкой и чувствительной натурой, Малатеста уже в юности принял революционные идеалы. Позже он познакомился с Бакуниным, в чьем окружении был самым юным; там его ласково называли «Бенджамин». Он написал много популярных памфлетов, которые широко разошлись, особенно в Италии и Испании, и был редактором различных анархистских изданий. Но литературная деятельность не мешала ему участвовать в реальной повседневной борьбе рабочих. Вместе с прославленным Карло Кафиеро и знаменитым русским революционером Сергеем Степняком (Кравчинским) он сыграл важную роль в восстании в Беневенто2 в 1877 году. Его интерес к народному бунту красной нитью проходит через всю его жизнь. Где бы он ни находился: в Швейцарии, Франции, Англии или Аргентине — восстание в его родной стране всегда приводило его на помощь своему народу. В 1897 году он снова принял активное участие в бунте в южной Италии. Вся жизнь Малатесты была сплошь буря и натиск, его энергия и исключительные способности были поставлены на службу анархизму. Но какой бы ни была его деятельность в движении, он всегда оставался материально независимым, зарабатывая на жизнь своим трудом, что было принципом его существования. Значительное наследство, доставшееся от отца и состоящее из земли и нескольких домов в Италии, он безвозмездно передал рабочим, а сам продолжал жить очень скромно, на деньги, заработанные своими руками. Его имя было одним из самых известных и любимых в романских странах.

Я встретила этого великого борца-анархиста в Лондоне в 1895 году на несколько коротких минут. Приехав во второй раз в 1899 году, я узнала, что Эррико Малатеста уехал в Штаты читать лекции и редактировать итальянскую анархистскую газету La Questione Sociale («Социальный вопрос»). Там в него стрелял сбитый с толку итальянский патриот, но Эррико как истинный анархист отказался от судебного преследования нападавшего. В Амстердаме у меня появилась первая реальная возможность видеться с Эррико ежедневно. Мы с Максом быстро попали под обаяние Малатесты. Мы полюбили его умение сбросить тяжесть мира и наслаждаться жизнью. Каждая минута, проведенная с ним, была радостью, восхищался ли он морскими видами или резвился в городском саду.

Самым важным конструктивным результатом нашего конгресса было формирование Интернационального бюро. В его секретариат вошли Малатеста, Рокер и Шапиро. Целью бюро, штаб-квартира которого находилась в Лондоне, было сплотить анархистские группы и организации по всему миру, провести тщательное и кропотливое изучение трудовой борьбы в разных странах и передать собранные материалы анархистской прессе. Бюро также должно было немедленно приступить к подготовке следующего конгресса, который был запланирован на ближайшее время в Лондоне.

Домела Ньивенхёйс

По завершении нашей сессии мы приняли участие в антимилитаристском конгрессе, организованном голландскими анархистами-пацифистами, среди которых самым выдающимся был Домела Ньивенхёйс. Происхождение Домелы не предполагало, что он станет врагом государства. Почти все его предки были служителями церкви. Он и сам был проповедником лютеранской веры, но прогрессивный дух увел его с узкой стези богословия. Домела присоединился к Социал-демократической партии, стал ее ведущим представителем в Голландии и был первым социалистом, избранным в парламент. Но там он надолго не задержался. Как Иоганн Мост и великий французский анархист Пьер Прудон, Ньивенхёйс вскоре осознал, что ничего жизненно важного для свободы не может выйти из парламентской деятельности. Он оставил свой пост, объявив себя анархистом.

С тех пор он тратил свое время и большое наследство на наше движение, особенно на пропаганду антимилитаризма. Домела имел эффектную и привлекательную внешность – высокий, стройный, с выразительными чертами лица, большими голубыми глазами, длинными светлыми волосами и бородой. Он излучал доброту и сострадание и был воплощением идеалов, за которые боролся. Одной из его характерных черт была абсолютная терпимость. Он много лет был вегетарианцем и трезвенником, но мясо и вино всегда присутствовали на его столе. «Почему моя семья или гости должны быть лишены того, к чему безразличен я?» — сказал он однажды, разливая нам вино за ужином.

Перед отъездом во Францию меня по случаю пригласили на митинг работников голландского транспорта. И снова я увидела разницу между независимостью голландских рабочих, которой не мешала монархия, и демократическими Соединенными Штатами, где большинству людей было мало что известно о независимости. На митинг проникло несколько сыщиков. Их, впрочем, обнаружили и бесцеремонно выставили. Я невольно сравнивала это проявление силы духа с его отсутствием в американских профсоюзах, кишащих вредителями — сыщиками Пинкертона.

Наконец мы вернулись в Париж, во власть его соблазнов, и его безрассудная юность разлилась по моим венам. Я будто помолодела и еще сильнее жаждала всего, что любимый город на Сене мог мне предложить. Здесь можно было научиться большему и больше впитать в себя, чем в былые годы.

Тут была и моя Стелла, которую я не видела много месяцев. Она и добрый старый Виктор Дав встретили нас на вокзале и повели в кафе. Стелла уже была вполне себе парижанкой, гордилась своим французским и знанием ресторанов с хорошей кухней по разумным ценам. Виктор, чьи волосы стали еще белее, сохранил свою моложавую походку и былое умение веселиться. Мы больше шутили и смеялись во время первого ужина в Париже, чем за последние несколько месяцев. Особо мы потешались над ничего не подозревающим начальником Стеллы, личностью под стать американскому консулу, чьим секретарем она была. Преданная племянница Эммы Гольдман, а консульство так и не взорвано!

Еще в Голландии мы получили известие, что Петру Кропоткину, наконец, разрешили въезд во Францию. Петр обожал эту страну и народ. Для него Франция была колыбелью свободы, а Французская революция — отправной точкой социального идеализма. Надо сказать, Франция мало заслуживала той похвалы, которую ей воздавал мой великий наставник; полтора года, проведенные им во французской тюрьме, и последующая депортация наглядно это продемонстрировали. Тем не менее с необъяснимым пристрастием Петр превозносил Францию как знаменосца свободы и самую культурную страну в мире. Мы знали, что никакие личные страдания не изменили его отношения к французскому народу, и ликовали, что теперь Петр сможет исполнить свою мечту и вернуться.

Когда мы приехали, Кропоткин был уже в Париже и поселился неподалеку от моего отеля, на бульваре Сен-Мишель. Я застала его в наибольшем воодушевлении, чем когда-либо раньше, он выглядел небывало энергично и жизнерадостно. Притворившись, что не понимаю причины, я поинтересовалась, что вызвало такую счастливую перемену. «Париж, Париж, моя дорогая! — воскликнул он. — Есть ли еще на свете город, будоражащий кровь, как Париж?» Мы обсудили движение во Франции и деятельность местных групп. Его любимым ребенком была Temps Nouveaux («Новое время»), газета, в становлении которой он принимал участие, при этом он признавал также права других сообществ, даже если они не сходились с ним во взглядах, и это было чудесно. Его любовь к справедливости была слишком сильна, чтобы чинить препятствия оппонентам. Было в нем что-то великое и прекрасное. Никто не мог находиться с ним рядом, не вдохновляясь его деятельностью.

Хотя Петр был очень занят работой, в частности, редактурой своей рукописи «Великая французская революция», он не отпускал меня до тех пор, пока я не рассказала ему все о конгрессе. Кропоткин был особенно доволен нашей позицией относительно организации и утверждением возможности как индивидуального, так и коллективного бунта.

С помощью Моната мне удалось изучить синдикализм на практике в Конфедерации труда. Почти все ее лидеры были анархистами, мужчины более крепкого склада и интересного типажа, чем те, что обычно встречались в Париже. Пуже, Пато, де ля Саль, Грюфюльюс и Монат были не только блестящими пропагандистами новых теорий рабочего движения, они также обладали практическими навыками участия в повседневной трудовой борьбе. Вместе с коллегами они превратили Рабочий совет в бурлящий центр активности. У каждого профсоюза здесь был собственный офис, многие издавали газеты в общей типографии; La Voix du Peuple («Глас народа»), еженедельное издание Генеральной конфедерации труда было, пожалуй, самой познавательной и качественно редактируемой рабочей газетой в мире. В вечерней школе рабочих обучали всем тонкостям устройства системы промышленности. Читались лекции на научные и экономические темы, а прекрасно оборудованный медицинский пункт и детские ясли функционировали при активном участии самих рабочих. В этой организации использовались практические методы обучения масс тому, как приблизить революцию и помочь зарождению новых форм общественной жизни.

Наблюдение и изучение самих источников синдикализма убедили меня, что он представляет собой экономическую арену, на которой рабочие способны противостоять организованным силам капиталистического врага.

Эти впечатления были дополнены другими, не менее познавательными, от общения с группой современных художников, которые пером и кистью выражали социальный протест. Стейнлен и Гранжуан среди них были наиболее убедительными. Я не застала Стейнлена, но Гранжуан оказался простым добродушным человеком, прирожденным бунтарем, художником и идеалистом в подлинном смысле слова. Он работал над серией рисунков, изображающих эволюцию пролетария. Его идеей было представить рабочий класс, жалкий в немой беспомощности, в котором медленно пробуждается осознание возрастающей силы. Он выразил уверенность в том, что миссия искусства — предвосхищать видение грядущего рассвета. «В этом смысле все наши художники – революционеры, — уверял Гранжуан. – Стейнлен и другие делают для искусства то, что для литературы сделали Золя, Мирбо, Ришпен и Риктюс. Они приводят искусство во взаимодействие с текущей жизнью, с великой борьбой человека за право обладать знаниями и проживать свою жизнь».

Я рассказала Гранжуану о Mother Earth и о том, что мы пытались делать в Америке. Он тут же предложил нарисовать для журнала обложку, и, прежде чем я уехала из Парижа, он ее мне прислал. Рисунок отличался многозначительной концепцией и выразительной композицией.

Суд над девятью антимилитаристами и великолепный образовательный эксперимент, начатый Себастианом Фором в Рамбуйе, вошли в число важных впечатлений, которые я привезла из путешествия в Париж. Группа подсудимых состояла из девушки и восьмерых парней, старшему из которых было не больше двадцати трех лет. Они распространяли среди солдат манифест, призывающий обратить оружие против своих командиров вместо того, чтобы стрелять в братьев-рабочих, что, безусловно, было тяжким преступлением с точки зрения военных интересов. В американском суде этих юнцов уже запугали бы и упекли за решетку на долгий срок. В Париже они превратились в обличителей, во все горло предающих анафеме государство, патриотизм, милитаризм и войну. И их дерзкую отповедь не то чтобы не прервали, но выслушали внимательно и уважительно. Смелая речь адвокатов защиты, порядочных людей, пришедших засвидетельствовать идеализм обвиняемых, и общая атмосфера суда — все это превратило антимилитаристский процесс в одно из самых драматических событий из тех, что я наблюдала.

Правда, обвиняемых признали виновными и приговорили к различным срокам, самый большой из которых составлял три года. Поскольку суд происходил во Франции, девушку отпустили сразу же. В удочерившей меня стране их наказали бы гораздо более сурово и вменили бы еще неуважение к суду из-за откровенного признания своих убеждений и действий, а также за насмешки, которыми они осыпали судью и прокурора.

Меня поразило, что за разницей между американскими и французскими юридическими процедурами стояло фундаментальное различие в отношении к общественному неповиновению. Французы вынесли из своей Революции понимание, что ни один институт не является святым или непреложным и что социальные условия имеют свойство меняться. По этой причине бунтарей во Франции воспринимают как предвестников грядущих восстаний.

В Америке идеалы Революции мертвы – это мумии, к которым лучше не прикасаться. Отсюда те ненависть и порицание, с которыми сталкивается социальный и политический мятежник в Соединенных Штатах.

Себастьян Фор

Задолго до поездки в Париж я прочла в нашей франкоязычной прессе об уникальном образовательном эксперименте анархиста Себастиана Фора. Я слышала его выступление в 1900 году и была потрясена его поистине выдающимся красноречием. Кроме того, необычная личная история Себастиана Фора заставляла меня верить, что организованная им современная школа была более чем интересной институцией.

Начав жизнь как священник, Фор со временем сбросил оковы католицизма и стал его грозным врагом. В 1897 году во времена процесса Дрейфуса3, он присоединился к кампании против реакционных сил во Франции, возглавляемой Эмилем Золя, Анатолем Франсом, Бернаром Лазаром и Октавом Мирбо. Фор стал ярым защитником Дрейфуса, читая лекции по всей стране и изобличая военную клику, которая засадила невиновного человека на Чёртов остров, чтобы скрыть собственную коррумпированность. После этого Фор полностью освободился от веры во власть земную и небесную. Его целью стал анархизм, и, чтобы ее достичь, он действовал с пламенным усердием.

Школа Фора, которая называлась «Улей»4, располагалась на окраине Рамбуйе, старинной французской деревни. Взяв в помощь пару человек, Фор превратил дикий необработанный кусок земли в цветущую ферму, где росли фрукты и овощи. Он дал кров двадцати четырем сиротам и детям бедняков, одевал и кормил их за свой счет. В «Улье» он создал атмосферу, освобождавшую жизнь ребенка от дисциплины и принуждения любого рода. Он отказался от старых методов обучения и вместо этого придавал большое значение пониманию потребностей ребенка, вере в его способности и уважению к его личности.

Даже в Сампюи, в школе достопочтенного либертария Поля Робена, которую я посетила в 1900 году, дух товарищества и сотрудничества между учениками и учителями был не столь совершенным, как в «Улье». Робен тоже чувствовал необходимость в новом подходе к детям, но все же оставался в некоторой степени привязанным к традиционным учебникам. «Улей» освободился и от них. Собственноручно расписанные обои в спальнях и классах, изображающие жизнь растений, цветов, птиц и животных, лучше развивали воображение детей, чем любые «обычные» уроки. Дети собирались вокруг учителей, чтобы послушать какую-нибудь историю или найти ответы на интересующие их вопросы — все это с лихвой компенсировало отсутствие традиционных учебников. В обсуждении проблем образования молодежи Фор демонстрировал исключительное понимание детской психологии. За два года школа достигла весьма отрадных результатов. «Это удивительно, насколько искренни, добры и ласковы дети друг к другу, — рассказывал Фор. – Гармония между ними и взрослыми в «Улье» очень обнадеживает. Мы бы ощущали вину, если бы дети боялись или уважали нас просто потому, что мы старше. Мы делаем все, чтобы завоевать их доверие и любовь. Когда это будет достигнуто, понимание заменит обязанность, доверие — страх, а любовь – строгость». Никому еще в полной мере не удалось осознать всю глубину отзывчивости, доброты и великодушия, сокрытых в душе ребенка. Задача каждого настоящего педагога — обнаружить это сокровище, поощрять искренние порывы ребенка и культивировать лучшие и благороднейшие наклонности. Может ли для человека, посвятившего жизнь наблюдению за ростом человеческой личности, быть что-то лучшее, чем видеть, как этот цветок раскрывает свои лепестки и превращается в настоящую индивидуальность?

Визит в «Улей» был ценным опытом, который помог понять, сколь многого можно достичь даже в рамках существующей системы, методами либеральной педагогики. Сформировать мужчину или женщину будущего, освободить душу ребенка — может ли быть более грандиозной задача для тех, кто, как Себастьян Фор, является педагогом не только согласно диплому, но и от рождения одарен способностью творить, как поэт или художник?

Париж, насыщающий меня новыми впечатлениями, всегда было трудно покидать. Многие друзья располагали к себе, к примеру, Макс Неттлау, которого я впервые встретила в Лондоне в 1900 году и который познакомил меня с музеями и прочими сокровищами британской культуры. В Париже мы часто виделись с Неттлау. Он был одним их самых умных людей в нашем движении, ученым и историком. В то время он собирал дополнительные материалы для своей монументальной работы о Михаиле Бакунине.

За несколько дней до нашего отъезда из Парижа прибыл Джо Дэвидсон, молодой американский скульптор. Я была знакома с ним еще в Нью-Йорке и интересовалась его творчеством. Он сказал, что нашел студию, но в ней почти ничего нет. У меня в хозяйстве нашелся полный комплект бытового скарба — тарелки, кастрюли, чайники, кофейник и спиртовая лампа, на которой я часто готовила еду для десятка гостей. Триумфальным шествием мы шагали с этим добром по улице, Джо — с большой котомкой на спине, подле него — Макс со сковородкой и чайником, перекинутыми через плечо, с другой стороны — я с кофейником. Когда все было благополучно доставлено в студию Джо, мы отправились в кафе праздновать посвящение начинающего художника в настоящую богемную жизнь.

Мы покидали Париж в яркий солнечный день. А когда добрались до Лондона, погода там была мрачной и промозглой и оставалась такой те две недели, что мы провели в этом городе. Первой по прибытии нас встречала новость, что федеральные власти Америки намерены запретить мне въезд в страну на основании антианархистского закона. Сперва я не придала этому значения, сочтя выдумкой газетчиков. Я была гражданкой США на основании брака с Кершнером. Вскоре письма от нескольких знакомых адвокатов из Штатов подтвердили слухи. Друзья сообщали, что Вашингтон намерен отказать мне во въезде и убеждали возвращаться как можно быстрее и незаметнее.

Но были запланированы митинги в Шотландии, и мне не хотелось разочаровывать товарищей. Я решила продолжать работу, но вскоре осознала: покинуть Англию так, чтобы Соединенные Штаты не были в курсе моих передвижений, не получится.

После лекции в холборнской ратуше в Лондоне я поняла, что за мной следит Скотланд-Ярд5. Отряд сыщиков шел за мной по пятам с того момента, как я покинула место встречи. В это время со мной были Рудольф Рокер, его жена Милли, Макс и еще пара друзей. Мы петляли по Лондону несколько часов, то и дело останавливаясь в ресторанах и пивных, но наши «тени» не отставали и не упускали свою добычу. В конце концов Рокеры предложили пойти к ним на квартиру в Ист-Энде; нужно убедить сыщиков, что мы хотим остаться у друзей ночевать, и это даст нам единственный шанс незаметно ускользнуть рано утром. Мы выключили в доме свет и сидели в темноте, размышляя, как обмануть Скотланд-Ярд. На рассвете Милли вышла на разведку. Никого не было видно. Нас ждали друзья на другом конце Лондона. Мы поехали в пригород, к нашему товарищу-садоводу Бернарду Кампфмайеру. Они с женой в то время не вели активную политическую деятельность, поэтому не находились под наблюдением властей. Мне не хотелось разочаровывать шотландских товарищей, но я не могла пойти на риск быть задержанной и втянутой в судебную тяжбу по приезде в Америку. Поэтому я решила отправиться домой. Погостив у Кампфмайера три дня, мы с Максом поехали в Ливерпуль, а оттуда поплыли через Монреаль в Нью-Йорк.

Канадские миграционные власти оказались менее любопытными, чем американские, и мы без всяких трудностей въехали в Канаду. По дороге из Монреаля в Нью-Йорк пульмановский проводник забрал наши билеты вместе с щедрыми чаевыми и не показывался, пока мы благополучно не въехали в Нью-Йорк. Лишь две недели спустя, после первого появления на публике, газеты узнали о моем возвращении в Штаты. Они судорожно пытались выяснить, как мне удалось въехать в страну, и я предложила им послать запрос иммиграционным властям.

По возвращении я нашла Mother Earth в плачевном финансовом состоянии. В мое отсутствие средств поступало очень мало, а ежемесячные расходы значительно превысили сумму, которую я оставила для поддержания выпуска журнала. Нужно было немедленно что-то предпринимать. Как единственный человек, способный собрать средства, я, не теряя времени, принялась за организацию различных мероприятий в помощь изданию, а также решила немедленно отправиться в турне.

Сашино критическое отношение ко мне не изменилось, более того, оно стало более очевидным. Вместе с тем он все сильнее интересовался юной Беки. Я узнала, что они были довольно близки, и меня ранило, что Саша не ощущал потребности открыться мне. Я знала, что он от природы не слишком общителен, но в душе чувствовала себя обиженной и задетой его очевидным недоверием. Еще до отъезда в Европу я поняла, что мое физическое влечение к Саше умерло вместе с его тюремным сроком. Я лелеяла надежду, что однажды он научится понимать мою жизнь, узнает, что моя любовь к другим мужчинам не изменила любви к нему, и былая страсть разгорится снова. Было больно видеть, что новая любовь, которая пришла к Саше, полностью исключала меня. Сердце восставало против этой жестокости, но я знала, что не имею права жаловаться. Пока я познавала жизнь со всеми ее взлетами и падениями, Саша был лишен ее. За четырнадцать лет он изголодался по тому, что может дать молодость и любовь. Теперь все это он получил от Беки, столь пылкой и благоговейной, какой только может быть страстная девушка пятнадцати лет. Саша был на два года моложе меня, ему было тридцать шесть, но четырнадцать лет он не жил в полном смысле и в отношениях с женщинами остался таким же молодым и наивным, каким был в двадцать один. Естественно, что его больше привлекала Беки, чем тридцативосьмилетняя дама, которая прожила более интенсивную и разнообразную жизнь, чем любая женщина вдвое старше нее. Я видела все это ясно, и в то же время мне было грустно, что он ищет в ребенке того, чего зрелось и опыт могут дать больше во сто крат.

С моего приезда из Европы прошло едва ли пять недель, а я снова странствовала по Массачусетсу, Коннектикуту и штату Нью-Йорк. Дальше следовали Филадельфия, Балтимор, Вашингтон и Питтсбург. Начальник полиции Вашингтона сперва заявил, что не позволит мне выступать. Когда несколько видных либералов обратили его внимание на тот факт, что у него нет права препятствовать свободе слова, он сообщил моему комитету, что мы можем продолжать организацию митингов. И одновременно лишил владельца зала лицензии. Когда собственник пригрозил судом, начальник выдал временную лицензию, позволяющую развлекательные мероприятия и встречи, которые «не являются оскорбительными для властей округа». Мои митинги не состоялись.

Питтсбург воскресил мои воспоминания — о Сашиных мучениях и моих паломничествах в тюрьму, надеждах, которые я лелеяла и которые так и не оправдались. Но все же радость была в моей душе: Саша выбрался из этой тюремной могилы, и я активно этому поспособствовала. Никто не мог отнять у меня этого утешения.

http://www.flip.kz/media/people/82396.jpg Эррико Малатеста

http://ferdinanddomelanieuwenhuis.nl/wp-content/uploads/portret-domela1.jpg Домела Ньивенхёйс

http://www.ephemanar.net/imagesdeux/faure_alexandrovitch.jpg Себастьян Фор

1 Старое название жителей Чехии.

2 Более тридцати сторонников Интернационала захватили несколько деревень в провинции Беневенто, оружие и экспроприированные материальные ценности были распределены между жителями, деньги с налогов были возвращены, а официальные документы уничтожены. Кафиеро объяснял идеи анархизма, свободы, справедливости и нового общества без государства, без господ, слуг, солдат и владельцев на родном диалекте местных жителей. Вскоре повстанцы были окружены правительственными войсками и арестованы. Оправданы в 1878 году.

3 Судебный процесс (декабрь 1894) и последовавший социальный конфликт (1896—1906) во Франции, связанные с делом о шпионаже в пользу Германской империи, в котором обвинялся офицер французского генерального штаба, еврей из Эльзаса (на тот момент — территории Германии), капитан Альфред Дрейфус. Он был разжалован военным судом и приговорён к пожизненной ссылке путем подлога документов на волне сильных антисемитских настроений в обществе.

4 La Ruche (фр.).

5 Центральное управление полиции в Лондоне.