Арест Саши. — Дело прекращено. — Защита Каплана-Шмидта. — Петр Кропоткин — милитарист. — Антивоенная кампания. — Приговор Шмидту. — Арест Эммы. — Прощальный банкет и речь в суде. — Арест Бена, суд и приговор. — Восстание в Ирландии. — Страна в муках реакции. — Турне в одиночестве.

Вернувшись в Нью-Йорк из затянувшегося турне по западу страны, я надеялась на жизненно необходимый мне отдых. Но судьба и Саша распорядились иначе. Он только приехал из Лос-Анжелеса, чтобы заняться защитой Мэтью Шмидта и Дэвида Каплана на Востоке, и тут же вовлек меня в свою напряженную кампанию.

Причиной того, что Саша оказался на Побережье во время моей последней поездки в Сан-Диего, стало непредвиденное стечение обстоятельств. Отправившись в турне по Западу осенью 1914 года, Саша не собирался дальше Колорадо. Это произошло из-за его ареста накануне отъезда из Нью-Йорка. Фитци отправилась в Питтсбург заранее, чтобы заняться подготовкой митингов. Нью-йоркские друзья Саши организовали для него прощальную вечеринку. Возвращаясь за полночь домой, компания распевала на улице революционные песни. Полицейский приказал им замолчать и после словесной перепалки замахнулся дубинкой на Билла Шатова, нашего старого друга и соратника. Сашино вмешательство, несомненно, спасло Билла от серьезных травм. Он схватил занесенную для удара руку полицейского так, что тот выронил дубинку. Подъехали другие полисмены и арестовали всю компанию. Утром их приговорили к небольшим срокам в работном доме за «нарушение покоя», всех, кроме Саши, которому вменялось нападение на офицера и подстрекательство к бунту. Судья настаивал, чтобы дело рассмотрели здесь и сейчас, в этом случае обвиняемого могут приговорить к сроку не более двух лет. Полицейский явился в суд с рукой, перемазанной йодом и перебинтованной. Давая показания, он заявил, что Саша напал на него безо всякого повода, и только подоспевшее подкрепление спасло ему жизнь. Это была очевидная попытка «закрыть» Сашу. Полиция, которой не удалось пресечь его кампанию в поддержку безработных и забастовки в Ладлоу, была явно намерена отыграться в этот раз.

Саша отказался от рассмотрения дела полицейским судьей. Обвинения, которые ему предъявили, квалифицировались как уголовное преступление и давали ему законное право предстать перед судом присяжных. Кроме того, он собирался выступить этим вечером в Питтсбурге и решил попытать удачи в уголовном суде.

Наш друг Гилберт Роу внес за него залог и пообещал следить за делом, пока Саша будет в отъезде. Саша отправился в Питтсбург, но, добравшись до Денвера, получил предостережение от Роу, который не советовал ехать дальше, чтобы Саша мог вернуться в Нью-Йорк в течение сорока восьми часов, если его вызовут в суд. Ситуация была серьезной: Саше грозило пять лет тюрьмы.

Несколько недель он ездил с лекциями по Колорадо, ему не терпелось попасть в Калифорнию, чтобы помочь защитить Мэтью Шмидта и Дэвида Каплана, которые в Лос-Анжелесе ожидали суда в связи с взрывом в здании Times. И вдруг он получил телеграмму из Нью-Йорка, гласившую: «Дело против тебя прекращено. Можешь спокойно ехать, куда хочешь. Поздравляю!»

Телеграмма была от Гилберта Роу, которому удалось опровергнуть обвинения против Саши, убедив нового окружного прокурора Нью-Йорка, что они были лишь следствием полицейской враждебности.

Теперь Саша был в Нью-Йорке и энергично работал в интересах защиты Каплана-Шмидта. На Побережье была организована широкая общественная кампания, и по итогам усилий Саши Международная лига защиты рабочих пригласила его в турне по стране, в ходе которого они собирались учредить филиалы кампании по защите обвиняемых в разных городах. С подобной деятельностью Саша справлялся отлично, и он посвятил себя спасению двух подсудимых от судьбы, которая настигла его в Пенсильвании.

Вооружившись верительными грамотами рабочих организаций, Саша выехал из Лос-Анджелеса, останавливаясь во всех крупных промышленных городах по пути на Восток, и к тому времени, как добрался до Нью-Йорка, заручился поддержкой доброй части представителей организованного труда, проявляющих солидарность с узниками лос-анджелесской тюрьмы.

Саша немедленно привлек меня к проведению кампании Каплана-Шмидта, как он поступал с каждым, кто мог хоть как-то помочь в работе. Было приятно снова быть с ним рядом и действовать заодно. Массовый митинг в защиту Каплана и Шмидта, который он организовал и где мы оба должны были выступить, а также масса других мероприятий в интересах заключенных были слишком важны, чтобы переживать из-за потребности в отдыхе. Реакционные силы на Побережье, ополчившиеся против рабочих, также развили лихорадочную деятельность. Они настраивали общественное сознание против подсудимых, распуская о них ядовитые сплетни; чтобы создать предвзятое мнение, они распространяли слухи, что Дэвид Каплан предал своих подельников. Эта нелепая история только что появилась в нью-йоркских газетах. Учитывая, как действуют подобные заявления даже на радикалов, было необходимо занять четкую позицию против этой возмутительной клеветы. Я была знакома с Дэвидом пятнадцать лет, и все это время мы тесно сотрудничали с ним; я была полностью уверена в его честности.

Когда стала известна дата суда над Капланом и Шмидтом, Саша вернулся на Побережье и начал издавать бюллетень, чтобы привлечь внимание общества к этому делу.

В Европе распространялся пожар войны — он охватил уже шесть стран. Америка тоже была взбудоражена. Активизировались ура-патриоты и военные клики. «Шестнадцать месяцев идет война, — вопили они. – А наша страна так и держится в стороне!» Поднялся ропот недовольства «боеготовностью»; к нему присоединились даже те, кто еще вчера горячо протестовал против ужасов организованной бойни. Ситуация требовала более активной антивоенной агитации. Она стала вдвойне необходимой, когда мы узнали о позиции Петра Кропоткина.

Из Англии просачивались слухи, что Петр объявил о поддержке войны. Мы решили, что это выдумка газетчиков с целью уличить нашего великого старца в милитаризме. Кропоткин, анархист, гуманист, деликатнейший из людей – нелепо было полагать, что он мог поддерживать европейский холокост. Но вскоре нам сообщили, что Кропоткин занял сторону союзников, защищая их так же неистово, как геккели и гауптманы выступали за «свое» отечество. Он оправдывал любые методы сокрушения «прусской угрозы», как в противоположном лагере призывали к истреблению альянса. Это был сокрушительный удар по нашему движению, особенно для тех, кто знал и любил Петра. Но наша преданность учителю и любовь к нему не могли изменить ни наших убеждений, ни отношения к войне как к борьбе финансовых и экономических интересов, чуждых рабочему, и разрушению всего необходимого и ценного, что есть в мире.

Мы решили не поддерживать позицию Петра и, к счастью, оказались в этом не одиноки. Многие поступили так же, огорченные тем, что приходится оказаться в конфронтации к человеку, который так долго был для нас источником вдохновения. Эррико Малатеста проявил гораздо больше понимания и последовательности, чем Петр; с ним были Рудольф Рокер, Александр Шапиро, Томас Килл и другие анархисты в Великобритании — коренные и еврейского происхождения. Во Франции — Себастьян Фор, А. Арман, члены анархического и синдикалистского движений, в Голландии — Домела Ньивенхёйс и его соратники заняли твердую позицию против массовой резни. В Германии Густав Ландауэр, Эрих Мюзам, Фриц Ортер, Фриц Катер и десятки других товарищей сохранили здравый смысл. Разумеется, нас была всего лишь горстка по сравнению с миллионами опьяненных войной, но нам удалось распространить по всему миру манифест, выпущенный нашим Международным бюро, и вести активную деятельность в своей стране, чтобы разоблачить истинную природу милитаризма.

Нашим первым шагом была публикация в Mother Earth памфлета Петра Кропоткина «Капитализм и война», представляющего логичное и убедительное опровержение его текущей позиции. На многочисленных митингах и протестных акциях мы рассказывали о характере, значении и последствиях войны, моя лекция «Боеготовность» объясняла, что «готовность» не только не обеспечивает мир, но во все времена и во всех странах играла важную роль в развязывании вооруженных конфликтов. Лекция была неоднократно прочитана перед большими представительными аудиториями, и она стала одной из первых предостережений о военном заговоре в Америке, скрывающемся за заверениями о мире.

Наши люди в Штатах начинали осознавать нарастающую опасность, и запросы прислать ораторов и литературу посыпались на нас со всех уголков страны. У нас не хватало хороших агитаторов на английском, но ситуация была экстренная, и мне приходилось восполнять этот пробел.

Я ездила по всей стране, выступая почти каждый вечер, и целыми днями была занята многочисленными делами, требующими затрат моего времени и энергии. Наконец даже мои недюжинные силы иссякли. Вернувшись в Нью-Йорк после лекции в Кливленде, я заболела гриппом. Мое состояние было настолько серьезным, что меня не могли даже транспортировать в больницу. После того как я провела две недели в постели, лечащий врач распорядился перевезти меня в приличную гостиницу, так как в моей квартире не было никаких удобств. Приехав в отель, я была так слаба, что не могла даже зарегистрироваться, и племянница Стелла записала мое имя в гостевой книге. Администратор прочел его и удалился в офис. Вернувшись, он сообщил, что произошла ошибка — в гостинице не было свободных номеров. Стоял холодный серый день, лил сильный дождь, но мне пришлось возвращаться домой.

Этот инцидент вызвал дружный протест в прессе. Одна публикация особенно привлекла мое внимание: это было длинное и едкое письмо с упреками в адрес администрации гостиницы за их бесчеловечное отношение к больной. Заметка была подписана «Гарри Вайнбергер, присяжный поверенный, Нью-Йорк». Это был человек, которого я не знала лично, но чье имя мне доводилось слышать. Его упоминали как активного приверженца единого налога и члена бруклинского Философского общества.

Тем временем Мэтью Шмидта настигло воздаяние со стороны Ассоциации торговцев и производителей, Los Angeles Times и штата Калифорния. Одним из главных свидетелей обвинения был Дональд Воуз. На открытом заседании, перед лицом жертвы, он признал, что работал на детектива Уильяма Бернса. Как агент Воуз выведал, где находится Дэвид Каплан. Две недели он пользовался гостеприимством последнего, завоевал его доверие и узнал, что Шмидт скрывается где-то в Нью-Йорке. Затем Бернс приказал ему отправиться на Восток, влиться в ряды анархистов и быть готовым в любой момент разыскать Шмидта. С трибуны свидетеля Воуз хвастался, что обвиняемый, сидящий за решеткой, признался ему в содеянном. Шмидта осудили, присяжные запросили пожизненное заключение.

Больше не было оснований медлить с публикацией материала о предательстве Воуза. В январском номере Mother Earth за 1916 год появилась запоздалая статья о нем.

Герти Воуз приняла сторону сына. Я понимала ее материнские чувства, но, по моему мнению, это не оправдывало бунтарку с тридцатилетним стажем. Я больше не желала ее видеть.

Приговор не сломил духа Мэтью Шмидта и не поколебал его веру в идеалы, за которые ему предстояло быть погребенным до конца жизни. Его выступление в суде, где он рассмотрел истоки социальной борьбы, было красноречивым, ясным, простым и смелым. Даже под угрозой пожизненного заключения, он не потерял свое прекрасное чувство юмора. Посреди описания реальных обстоятельств дела он обратился к присяжным с замечанием: «Позвольте вас спросить, джентльмены, верите ли вы человеку вроде Дональда Воуза? Вы бы не отстегали свою собаку из-за показаний такого человека — ни один честный человек этого бы не сделал. Любой, кто поверил бы Воузу, не заслуживает иметь собаку».

Интерес к нашим идеям возрастал по всей стране. Начали появляться новые анархистские издания: Revolt («Восстание») в Нью-Йорке, редактором которого был Ипполит Гавел; Alarm («Тревога») в Чикаго, которую выпускала группа местных товарищей, и Blast («Взрыватель») в Сан-Франциско с Сашей и Фитци во главе. Прямо или косвенно я была связана с каждым из них. Однако больше всех по душе мне был именно Blast. Саше всегда хотелось иметь площадку, с которой он мог говорить с массами, анархистскую еженедельную рабочую газету, чтобы побуждать трудящихся к осознанной революционной борьбе. Его боевого духа и умелого пера было достаточно, чтобы придать Blast жизнеспособность и дерзость. Уникальности изданию добавляло сотрудничество с Робертом Майнором, известным карикатуристом.

Робрет Майнор далеко ушел с тех пор, как мы впервые встретились с ним в Сент-Луисе. Он решительно порвал с невнятным социализмом и оставил хорошо оплачиваемую должность в New York World ради работы в социалистическом ежедневнике Call за двадцать пять долларов в неделю. «Это освободит меня, — сказал он мне однажды, – от создания карикатур, которые изображают благодеяния капиталистического режима и вредят делу труда». Со временем Боб стал революционером, а впоследствии — анархистом. Он отдал движению все свои силы и способности. Mother Earth, Revolt и Blast значительно укрепили свои позиции благодаря его бойкому перу и кисти.

Из Филадельфии, штат Вашингтон, и Питтсбурга пришли запросы на курсы лекций продолжительностью в несколько месяцев. Инициатива наших товарищей была добрым и воодушевляющим знаком, на подобную авантюру раньше не отваживался никто, ни с одним оратором, но наши друзьям были готовы попробовать. Я представила, как тяжело будет постоянно ездить из города в город, читать лекции каждый вечер, а потом нестись обратно в Нью-Йорк, чтобы выступить на своих пятничных и воскресных митингах. Но мне была по душе возможность пробудить интерес к ситуации в Лос-Анжелесе, агитировать против войны и распространить наши издания.

Англоязычные лекции в Филадельфии едва ли стоили таких усилий. Посещаемость была низкая; те немногие, кто приходил, были вялы и инертны, как и общественная атмосфера в Городе братской любви. Было только два человека, дружба с которыми компенсировала эту мрачную поездку, — Гарри Боланд и Гораций Траубель.

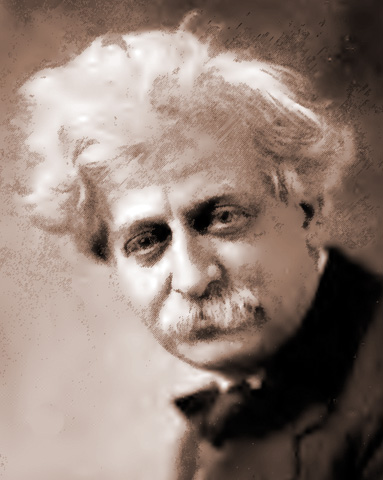

Гораций Траубель

Гарри был нашим верным сторонником и всегда великодушно помогал мне в любом начинании. С Горацием Траубелем я познакомилась на обеде в честь Уолта Уитмена в 1903 году. Среди всех уитменистов он показался мне наиболее выдающейся личностью. Мне нравилось проводить время в его кабинете, набитом материалами и книгами Уитмена, а также папками с собственным произведением Траубеля «Консерватор». Интереснее всего было читать воспоминания о Великом Седовласом Поэте, последние годы которого Гораций провел рядом с ним. От него я узнала об Уолте больше, чем из любой биографии, также мне открылась сущность самого Горация Траубеля, который проявлял свою натуру и человечность в беседах о своем любимом поэте.

Еще с одним человеком я сблизилась благодаря Горацию, это был Юджин Дебс. Я и раньше встречалась с ним на различных мероприятиях, и мы поломали немало копий, дружески споря о наших политических предпочтениях, но я плохо знала его как личность. Гораций, близкий друг Дебса, посвятил меня в особенности его характера. Товарищеские чувства, которые я испытывала к Горацию, превратились в прекрасную дружбу во время моих поездок в Филадельфию. Никто так не компенсировал пустое бахвальство братской любовью этого города, как Гораций Траубель, который любил все человечество.

Успех в Вашингтоне удивил всех, особенно наших активистов, Лиллиан Кислюк и ее отца. Лиллиан уже много лет жила в столице, и всегда скептически относилась к востребованности лекций в этом городе, в особенности, если их было по две в неделю. Однако увлеченность нашими идеями побудила ее взять на себя задачу организовать их.

В Питтсбурге организацией мероприятий занимался наш талантливый друг Якоб Марголис, которому помогала группа молодых американских товарищей, в том числе Грейс Лоун, яркая и активная, ее муж Том со своим братом Уолтером. Лоуны радовали меня искренностью и усердием и обещали принести много пользы нашему делу. Они трудились как пчелки, чтобы мои митинги были организованы лучшим образом, но, увы, результат был несоизмерим с их усилиями. Однако в целом серия митингов в этом оплоте сталелитейных трестов, была довольно сносной, в частности из-за того, что Якобу Марголису удалось убедить клуб юристов пригласить меня выступить.

До сих пор я встречалась с представителями закона только в роли заключенной. В этот раз был мой черед — не отплатить той же монетой, но рассказать судьям и прокурорам, которые были среди моих слушателей, что я думаю об их профессии. Признаюсь, я сделала это с радостью, без угрызений совести или сочувствия к затруднительному положению джентльменов, которые были вынуждены это слушать, даже не имея возможности наказать меня за неуважение к суду.

В числе лекций, которые читались в Нью-Йорке той зимой, была и тема контроля рождаемости. Некоторое время назад я твердо решила предать гласности информацию о контрацептивах, особенно во время лекций на идише, поскольку женщинам с Ист-Сайда эта информация была нужнее всех. Даже если бы я сама не интересовалась данным вопросом, суд и заключение в тюрьму Уильяма Сэнгера заставили бы меня обратиться к этой теме. Сэнгер не был активистом движения за контроль рождаемости. Он был художником, и агент Комстока обманом выпросил у него брошюру, которую распространяла жена Сэнгера, Маргарет. Он мог бы прикрыться незнанием и избежать наказания. Его смелая защита в суде обеспечила ему заслуженное признание всех мыслящих людей.

Попытки читать лекции о контроле рождаемости, наконец, закончились моим арестом. По этому поводу в Карнеги-Холл был организована акция общественного протеста. На этом впечатляющем собрании председательствовал наш друг и активный соратник Леонард Эббот. Он представил исторические аспекты вопроса, а доктор Уильям Робинсон и доктор Голдуотер рассмотрели его с медицинской точки зрения. Доктор Робинсон давно боролся за это дело; вместе с почтенным Авраамом Якоби он был пионером темы контроля рождаемости в нью-йоркской Академии медицины. Теодор Шрёдер и Болтон Холл затронули правовую сторону ограничения семьи, а Анна Струнская-Уоллинг, Джон Рид и другие ораторы остановились на ее социальной и гуманитарной ценности как фактора освобождения, особенно в жизни пролетариев.

После нескольких предварительных слушаний суд был назначен на 20 апреля. Накануне в Бреворт Отеле состоялся банкет, организованный Анной Слоун и прочими друзьями. На него пришли представители разных профессий и социальных убеждений. Наш старый добрый друг Г. Келли говорил об анархизме, Роуз Пастор Стоукс — о социализме, а Уидден Грэм — от имени сторонников единого налога. Мир искусства представляли Роберт Генри, Джордж Беллоуз, Роберт Майнор, Джон Слоун, Рэндэл Дейви и Бордман Робинсон. Доктор Голдуотер и другие врачи также приняли участие в мероприятии. Джон Фрэнсис Такер из клуба «Сумерки» был тамадой и оправдал свою репутацию одного из самых остроумных людей в Нью-Йорке. Джон Купер Поуис, английский писатель, и Александр Харви, редактор Current Literature («Современная литература») устроили занимательную дискуссию. Поуис сказал, что потрясен собственным незнанием методов контроля рождаемости и, хотя лично он в этом вопросе не заинтересован, все же чувствует себя причастным из-за своих конституционных возражений против подавления свободы слова.

Когда в завершении вечера мне предоставили возможность ответить на многочисленные вопросы, поднятые на мероприятии, я обратила внимание гостей на тот факт, что присутствие мистера Поуиса на банкете в честь анархистки — отнюдь не первый подобный жест с его стороны. Он уже доказал свою интеллектуальную целостность некоторое время назад в Чикаго, отказавшись выступать в Иудейском институте, так как это учреждение отказалось предоставить зал Александру Беркману. Саша должен был выступить по делу Каплана-Шмидта. В последний момент администрация Института закрыла перед ним двери. После этого чикагские рабочие бойкотировали эту реакционную организацию и основали собственный Институт Рабочих. Вскоре после этого мистер Поуис приехал в Иудейский институт читать курс лекций. Когда ему рассказали, как владельцы отнеслись к Беркману, мистер Поуис отменил свои мероприятия. Его поступок был тем более достойным, что свое представление о Беркмане он мог составить только из газетных публикаций, дающих искаженную информацию.

Роуз Пастор Стоукс продемонстрировала на банкете пример прямого действия. Она объявила, что у нее с собой листовки с информацией о контрацептивах, и она готова раздать их всем желающим. Ее предложением воспользовались большинство присутствующих.

На следующий день, 20 апреля, я защищалась в суде. Окружной прокурор неоднократно перебивал меня, заявляя протесты, в чем его поддерживали двое из трех судей. Председатель суда О’Киф оказался неожиданно справедливым. После нескольких стычек с молодым прокурором, я смогла изложить свою позицию. Я воспользовалась этой возможностью, чтобы указать на невежество детективов, которые свидетельствовали против меня, и на открытом судебном заседании выступить в защиту контроля рождаемости.

Я говорила около часа, резюмировав, что, если защищать здоровое материнство и счастливое детство — это преступление, я горжусь, что стала преступницей. Судья О’Киф, как мне показалось, неохотно объявил меня виновной и приговорил к выплате штрафа в размере ста долларов или к пятнадцати дням принудительных работ. Я принципиально отказалась платить штраф, сообщив, что предпочитаю отправиться в тюрьму. Это вызвало гул одобрения в зале, и судебным приставам пришлось силой очистить помещение. Меня спешно отправили в «гробницу», откуда отвезли в окружную тюрьму Квинса.

Наш следующий воскресный митинг, который я не могла посетить, так как теперь моей сценой была камера, превратили в акцию протеста против моего приговора. Среди выступавших был Бен, который объявил, что брошюры с информацией о контрацептивах лежат на столе с литературой, и их можно брать бесплатно. Их расхватали прежде, чем он успел спуститься со сцены. Бен был арестован на месте и доставлен в суд.

В окружной тюрьме Квинса, как несколько лет назад на Блэквелл-Айленд, я в очередной раз убедилась, что социальными преступниками не рождаются, а становятся. Необходимо иметь опору в своих идеалах, чтобы противостоять давлению, призванному раздавить заключенного. У меня были идеалы, и пятнадцать дней для меня были просто ерундой. Я прочла больше, чем за несколько месяцев на воле, подготовила материал для шести лекций об американской литературе, и у меня еще оставалось время на моих сокамерниц.

Власти Нью-Йорка не предусмотрели, чем обернется для них наш с Беном арест. Митинг в Карнеги-Холл пробудил интерес к вопросу контроля рождаемости по всей стране. Протесты и требования общественности предоставить право на доступ к информации о контрацептивах были зафиксированы в разных городах. В Сан-Франциско сорок влиятельных женщин подписали заявление о том, что они достанут эти брошюры, даже если им придется отправиться в тюрьму. Некоторые приступили к реализации этого плана и были арестованы, но судья закрыл дело и заявил, что в городе нет законов, запрещающих распространение информации о контроле рождаемости.

Следующий митинг в Карнеги-Холл превратили в празднование моего освобождения. Это мероприятие прошло под эгидой выдающихся личностей Нью-Йорка, но всю организационную работу выполнили Бен и его «сотрудники», как он называл наших молодых активистов. Контроль рождаемости перестал быть лишь теоретическим вопросом: он превратился в важную стадию социальной борьбы, в которой действия приносили больше результатов, чем слова. Все выступавшие подчеркивали этот факт. И снова Роуз Пастор Стоукс претворила желаемое в реальность. Она распространяла листовки о контрацептивах со сцены этого знаменитого зала.

Единственным затруднением стал Макс Истман1, который за несколько минут до начала митинга заявил, что не будет ведущим, если Бену Рейтману предоставят слово. Учитывая социалистические убеждения Истмана и его борьбу за свободу высказываний в прошлом, этот ультиматум шокировал всех членов комитета. Тот факт, что Бена обвиняли в преступлении, которое было напрямую связано с темой митинга, делало отношение мистера Истмана еще больше непостижимым. Я предложила ему уйти, но друзья уговорили его все же провести митинг. «Культурный» лидер социализма в Соединенных Штатах и редактор Liberator («Освободитель») позволил личной неприязни встать на пути того, что он называл своим «высоким идеалом».

Суд над Беном состоялся 8 мая на специальном заседании, дело рассматривали судьи Рассел, Мосс и Мак-Айнерни. Последний отправил Уильяма Сэнгера в тюрьму на месяц. Бен защищался самостоятельно, произнеся великолепную речь в поддержку контроля рождаемости. Конечно же, его признали виновным и приговорили к двум месяцам работного дома, так как, по утверждению судьи Мосс, он «действовал обдуманно, преднамеренно, в нарушение закона». Бен бодро признал вину.

После объявления приговора состоялся протестный митинг на Юнион-сквер. Нашей трибуной был автомобиль с кузовом, и мы выступали перед толпами рабочих, которые стекались на площадь с фабрик и из мастерских. Председателем был Болтон Холл; Ида Раух и Джесси Эшли раздавали запрещенные брошюры. В конце митинга всех арестовали, включая председателя.

В разгар кампании за контроль рождаемости я не забывала и о других важных вопросах. Бойня в Европе продолжалась, и запах мертвой плоти все более возбуждал в американских милитаристах кровожадность. Нас было мало, мы были ограничены в средствах, но сосредоточили наши лучшие силы, чтобы остановить волну насилия.

Пасхальное восстание в Ирландии стало кульминацией трагедии. У меня не было иллюзий относительно этого мятежа, пусть и героического; ему не хватало осознанной цели полного освобождения от экономического и политического господства. Мои симпатии, естественно, были на стороне восставших масс и против британского империализма, который угнетал Ирландию на протяжении многих веков.

Я прочла много ирландской литературы, и полюбила этот гэльский народ. Мне нравилось, как его изображали Йейтс и леди Грегори, Мюррей и Робинсон, и, прежде всего, Синг. Они открыли мне удивительное сходство ирландского крестьянина и русского мужика, которого я так хорошо знала. Они были братьями в своей наивной простоте и неискушенности, в мотивах их народных мелодий, в простодушном отношении к нарушению закона, при котором преступник выступал больше как жертва неудачного стечения обстоятельств, чем как злоумышленник. Ирландские поэты казались мне даже более выразительными, чем русские писатели, их язык был языком их народа. Любовь к кельтской литературе, ирландским друзьям в Америке и сострадание к угнетенным всего мира определили мое отношение к бунту. В Mother Earth и с трибуны я выразила свою солидарность с восставшим народом.

Характеры некоторых жертв британского империализма открыл мне Падраик Колум. Он был в близких отношениях с замученными лидерами и со знанием и пониманием говорил о событиях Пасхальной недели. Он с любовью вспоминал Патрика Пирса, поэта и учителя, Джеймса Коннолли, пролетария-мятежника, и Фрэнсиса Шихи-Скеффингтона, мягкого и искреннего человека. В описании Колума эти люди предстали передо мной как живые, и это глубоко тронуло меня. По моей просьбе Колум написал рассказ об этих событиях для Mother Earth, который был опубликован вместе с волнующей поэмой Патрика Пирса «Пеан свободе».

Не меньше Великобритании наша страна корчилась в муках реакции. После того как Мэтью Шмидта приговорили к пожизненному заключению, настала очередь Дэвида Каплана, которого осудили на десять лет в тюрьме штата Калифорния в Сан-Квентине. В жилище братьев Магон, защитников мексиканской свободы в Лос-Анджелесе, прошли обыски, Рикардо и Энрико Магонов арестовали. В северной Миннесоте тридцать тысяч шахтеров на железных рудниках вели отчаянную борьбу за приемлемые условия существования. Владельцам шахт при поддержке правительства удалось сорвать забастовку, арестовав ее лидеров, в том числе Карло Треска, Фрэнка Литтла, Джорджа Андрейчина и других людей, выступающих в защиту трудящихся. По всей стране прокатилась волна арестов, сопровождаемая особой полицейской жестокостью, воодушевленная раболепием судов перед требованиями капиталистов.

Тем временем Бен отбывал свой срок в окружной тюрьме Квинса. Его письма дышали безмятежностью, которой я никогда ранее в нём не замечала. Мне нужно было уезжать в турне. Многочисленные друзья обещали заботиться о Бене в мое отсутствие, и мы планировали, что он присоединится ко мне в Калифорнии после освобождения. Не было причин волноваться о нем, и он сам уговаривал меня ехать, но все же очень не хотелось бросать его в тюрьме. Восемь лет он делил со мной боль и радость борьбы. Я задавалась вопросом, каково это будет — опять путешествовать без Бена, без его энергичной предприимчивости, которая гарантировала успех моим митингам? И как я вынесу напряжение борьбы без любви Бена и его отрадной близости? Эта мысль огорчала меня, но более великая цель, ставшая самой моей жизнью, была слишком важна, чтобы на ее пути оказывались мои личные потребности. Я уехала одна.

1 Американский писатель, автор работ о литературе, философии и обществе, поэт, выдающийся политический активист.