Покушение свершилось. «Freiheit» меняет курс. – Новости от Саши. Почитатели одиночного действия. – Кочевая жизнь. Среди проституток. – Мост предает идеалы. Урок с нагайкой. – Внезапный приговор.

Я была не в силах искать новую работу после нашего возвращения в Нью-Йорк. Мне очень не хотелось отпускать Сашу одного, и после его отъезда волнение не покидало меня ни на минуту. А уличные злоключения вкупе с невыносимым чувством вины перед обманутой Еленой окончательно выбили меня из колеи. Все дни теперь проходили в мучительном ожидании 23 июля, субботы – на этот день Саша запланировал свою акцию. Чувство тревоги продолжало нарастать. Я бесцельно бродила под палящим июльским солнцем, проводила вечера в «Zum Groben Michel», а к ночи уходила в кафе «У Сакса».

23 июля, ровно в полдень, в мою комнату влетел Федя с газетой. В глаза сразу бросился жирный черный заголовок: «Юный Александр Беркман стрелял в Фрика – рабочие одолели убийцу после отчаянной борьбы».

Рабочие? Рабочие одолели Сашу? Какая ложь! Саша решился на свой поступок ради счастья трудящихся, и они просто не могли на него напасть.

Мы поспешили скупить все обеденные выпуски газет. Произошедшее везде описывалось по-разному, но суть оставалась неизменной – наш бесстрашный Саша совершил покушение! Фрик выжил, но его ранения признали смертельными: вероятно, он не переживет сегодняшнюю ночь. А Саша… они его убьют. Они его убьют – я не сомневалась в этом. Разве я допущу, чтобы он умер в одиночестве? Как можно будет рассуждать о чем-то, когда Сашу поведут на казнь? Я должна ответить за последствия. Я должна разделить ответственность. Я должна заплатить ту же цену!

В «Freiheit» я прочла, что вечером у Немецкого анархистского офиса профсоюза № 1 Мост проведет лекцию. «Он обязательно будет говорить о Сашином поступке, – сказала я Феде. –Мы должны пойти».

Целый год я не видела Моста. Он заметно постарел – сказывалось заключение на Блэквелл-Айлэнд. Выступал Мост в своей привычной манере, но Сашин поступок упомянул только в самом конце, вскользь. «Газеты сообщают, что некий Беркман совершил покушение на жизнь Фрика, – сказал Мост. – Скорее всего – обычная газетная утка. Либо это сделал маньяк, либо сам Фрик нанял подставного убийцу, чтобы вызвать сочувствие к себе. Он знает, что общественность настроена против его действий, а ему нужно как-то обернуть дело в свою пользу».

Я не поверила своим ушам и ошеломленно уставилась на Моста. Да никак он пьян! Я огляделась: на лицах многих слушателей читалось то же неприкрытое удивление, что и у меня. У входа стояли несколько подозрительных мужчин – судя по всему, детективов.

Мост закончил свою речь, и я тут же потребовала слова. Я язвительно прошлась по адресу лектора, посмевшего выйти к публике пьяным, – или, может быть, он трезв и просто боится сыщиков? Зачем было придумывать нелепую историю о «наемнике» Фрика? И разве Мост не знаком с «неким Беркманом»?

Со всех сторон посыпались реплики и возражения, поднялся такой гвалт, что мне пришлось остановиться. Мост спустился с трибуны, так и не ответив мне. Мы с Федей ушли неприятно пораженными. Вслед за нами пристроились двое мужчин, и нам пришлось несколько часов бродить по улицам, чтобы сбросить «хвост». Мы отправились к Парк Роу – дожидаться воскресных утренних газет.

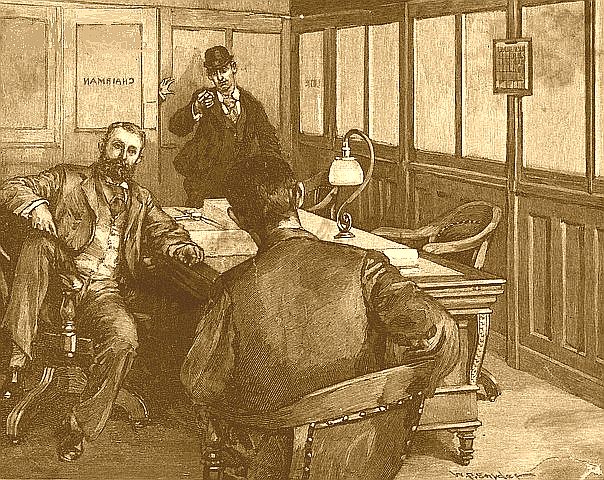

С лихорадочным возбуждением мы читали подробную историю об «убийце Александре Беркмане». В частный офис Фрика он вломился вслед за темнокожим носильщиком и сразу открыл огонь. Фрик упал на пол с тремя пулями в теле. Газета сообщала, что первым на помощь Фрику пришел его помощник Лейшман, который находился тут же. В это время в здании работали столяры – они прибежали на выстрелы, и один из них повалил Беркмана с помощью молотка. Сначала рабочим показалось, что Фрик мертв, но потом они услышали его крики. Беркман сумел подползти поближе к Фрику и вонзить ему в бедро заточенный напильник, а после этого потерял сознание. Он очнулся в полицейском участке, но на вопросы отвечать не стал. Одному из детективов показалось подозрительным выражение лица Беркмана – и молодому человеку едва не сломали челюсть, пытаясь открыть ему рот. Там обнаружилась загадочная капсула. Беркмана спросили, что это такое. С подчеркнутым презрением он ответил: «конфетка»; экспертиза же показала, что это динамитный патрон. Полицейские были уверены, что имеют дело с заговором, и начали усиленный поиск сообщников – прежде всего «некоего Бахметова, постояльца одной из питтсбургских гостиниц».

Я поняла, что газеты говорят правду. Саша брал с собой отравленный кинжал – на случай, если револьвер, как и бомба, не сработает. При таком раскладе Фрика ничто не могло спасти. Но я была уверена, что Саша не мог выстрелить в Лейшмана, как это сообщалось: он решительно не хотел, чтобы пострадал кто-то еще кроме Фрика. И, конечно же, я не верила, что рабочие пришли на помощь своему злейшему врагу.

В группе «Autonomie» все восторгались Сашиным поступком. Пойкерт упрекал меня, что я не сказала ему тогда, кому предназначались деньги и пистолет. Я только отмахнулась и обвинила его в слабоволии: Пойкерт слишком уж заботился о себе, раздумывая над моей просьбой. Группа решила, что следующий выпуск еженедельной газеты «Anarchist» должен быть целиком посвящен нашему храброму товарищу Александру Беркману и его героическому поступку. Меня попросили написать о Саше статью. Я никогда раньше не писала в газету – разве что небольшую заметку в «Freiheit» – и теперь волновалась, что не смогу написать нечто достойное такого события. За бессонные ночи я перевела не один блок бумаги, пока мне наконец не удалось написать вдохновенное послание «Александру Беркману, мстителю за убитых рабочих Хоумстеда».

На Моста хвалебный тон газеты подействовал как красная тряпка на быка. К тому времени он скопил немало ненависти к Саше и всем нам за близость к группе Пойкерта – и вот Мост начал изливать ее в «Freiheit», но не открыто, а косвенно и хитро. Так, через неделю после покушения «Freiheit» разразилась колким выпадом в адрес Фрика, но значение события явно преуменьшалось, а Сашу выставили просто-напросто нелепым. В статье Мост намекал, что Саша «выстрелил из игрушечного пистолета». Арест Нольда и Бауэра в Питтсбурге Мост безмерно осуждал: они якобы не могли участвовать в покушении вообще, поскольку «изначально не доверяли Беркману».

Нольд и Бауэр и вправду ничего не знали о запланированной акции: еще до отъезда Саша решил, что не откроется им. Но я знала, что Мост лжет, утверждая, что товарищи не доверяли Беркману: Саша писал мне, как дружелюбен с ним Карл Нольд. Это все мстительность Моста, желание опорочить Сашу, только это могло заставить его написать такие слова.

Я разочаровалась до глубины души, осознав, что человек, которого я любила, которому поклонялась и верила, проявил себя так недостойно. Да, он всегда считал Сашу своим противником, но как Мост – возмутитель моего спокойствия и предмет фантазий – посмел напасть на него в такой момент? Огромная злость наполнила все мое существо. Мне хотелось отразить атаку и публично заявить о чистоте, идеализме Саши, прокричать об этом громко, чтобы весь мир услышал и узнал это. Мост хочет войны – он ее получит! Я отвечу на его выпады через «Anarchist».

Тем временем ежедневные газеты продолжали яростную кампанию против анархистов. Полицию призывали вмешаться и загнать в угол «подстрекателей… Иоганна Моста, Эмму Гольдман и им подобных». До этого мое имя почти не упоминали в прессе, а сейчас оно то и дело появлялось в самых сенсационных материалах. Полиция взялась за дело. Охота на Эмму Гольдман началась.

Я жила у своей подруги Пеппи, в доме на углу 5-й улицы и 1-й авеню – прямо возле полицейского участка. Мне часто приходилось проходить мимо него, абсолютно не таясь, много времени я проводила в офисе «Autonomie» – и все же полиция почему-то не могла меня разыскать. Однажды вечером, пока мы были на собрании, полицейские обнаружили, где я живу, вломились в квартиру с пожарного выхода и захватили с собой все, что попалось под руку. Исчезла моя большая коллекция революционных брошюр, фотографий, вся переписка. Но полицейские не нашли того, за чем явились, – еще после первых сообщений в газетах я уничтожила все следы Сашиных экспериментов. Поскольку ничего преступного в квартире не было, законники стали преследовать служанку Пеппи, но та была слишком напугана видом офицера и не могла ему ничего толком рассказать. Она решительно утверждала, что не видела в квартире человека с фотографии (Сашу), которую ей предъявили сыщики.

Через два дня после обыска хозяин квартиры велел нам съезжать. Вслед за этим последовал еще более серьезный удар: мужа Пеппи, Моллока, работавшего на Лонг-Айлэнде, схватили и доставили в Питтсбург по обвинению в сговоре с Сашей.

Несколько дней спустя полк полиции, расследовавший покушение, прибыл в Хоумстед. Самые сознательные из сталелитейщиков были против этого вторжения, но их подавили консервативные рабочие элементы – они наивно воспринимали солдат как необходимую меру защиты от новых нападений пинкертоновских агентов. Впрочем, войска вскоре показали, что пришли защищать заводы Карнеги, а вовсе не хоумстедских рабочих…Но один из солдат оказался достаточно проницателен и сумел разглядеть в Саше мстителя за рабочих. Храбрый парень дал волю своим чувствам и призвал полк крикнуть «троекратное ура в честь человека, который выстрелил в Фрика». Его предали военному суду и подвесили за большие пальцы на руках, но от своих слов он не отрекся. Поступок этого солдата был единственным светлым мгновением в веренице ужасных черных дней после Сашиного отъезда.

После долгого, мучительного ожидания мы получили письмо от Саши. Он писал, что его очень порадовал поступок того солдата – рядового Айэмса; это доказывало, что пробудилась даже американская армия. Саша предлагал мне найти этого парня, выслать ему анархической литературы – «он был бы ценным экземпляром в движении». Саша просил не беспокоиться о нем: он в хорошем расположении духа и уже готовит речь для суда – не для защиты, как он подчеркнул, а для объяснения своего поступка. Разумеется, он отказался от адвоката и решил защищать себя сам – как все настоящие русские и прочие европейские революционеры. Именитые питтсбургские адвокаты предложили Саше свои услуги бесплатно, но он отверг помощь – анархисту не пристало нанимать адвокатов; эту точку зрения мне предстояло донести до товарищей. Саша интересовался, что у нас случилось с Гансом Вурстом (это прозвище мы дали Мосту для конспирации). Кто-то уже написал ему, что Мост не одобрил его поступок – Саша не мог понять, как такое возможно. Он счел бесконечно глупым шагом арест Нольда и Бауэра – те ничего не знали о его планах; он сказал им, что уезжает в Сент-Луис, а потом снял комнату в гостинице на имя Бахметова.

Я прижала письмо к груди, а потом покрыла его поцелуями: мне было ясно, что и сейчас Саша думает обо мне, хотя в письме он и не словом не обмолвился о своих чувствах.

Меня чрезвычайно встревожило его решение защищать себя самостоятельно. Я всегда восхищалась логичностью Сашиных рассуждений, но знала, что его английский, как и мой, безнадежно плох, тем более – для речей в суде; мне казалось, что шансов на успех попросту нет. Но Сашина воля была для меня как никогда свята, и я лелеяла надежду, что суд будет открытым: тогда я смогу перевести речь, и мы на всю страну разнесем новости о разбирательстве. Я написала Саше, что полностью согласна с его решением: мы начали готовиться к большому собранию, где собирались обстоятельно разъяснить истинные мотивы акции. В письме я рассказала и об энтузиазме, с которым событие приняли в «Autonomie» и кругах еврейских товарищей, о точке зрения на произошедшее социалистической газеты «Volkszeitung», о воодушевляющей поддержке итальянских революционеров… Я добавила, что всех нас восхитило мужество молодого солдата, но он – далеко не единственный, кто воодушевился Сашиным поступком и стал его прославлять. Об уничижительных статьях в «Freiheit» я постаралась написать как можно мягче: мне не хотелось, чтобы Саша переживал. Тем не менее было чрезвычайно тяжело признать, что теперь Мост оправдал давнее Сашино мнение о нем.

Мы организовывали большое собрание в честь Саши; одним из первых предложил помощь Йосеф Барондес. Последний раз я видела его год назад – тогда он был осужден за причастность к забастовке часовщиков. Но губернатор штата Нью-Йорк удовлетворил его прошение о помиловании – на нем настаивали и профсоюзные рабочие. На собрании вызвался выступить Дайер Лам, близкий друг Альберта Парсонса. В то время в Нью-Йорке оказался и замечательный итальянский анархист Сальверио Мерлино – он тоже собрался произнести речь. Я воспряла духом: у Саши все же есть настоящие, верные товарищи!

Прессу разъярили наши большие красные плакаты с объявлением о массовом собрании: то и дело газетчики призывали властей вмешаться. Нам начали поступать угрозы о разгоне собрания, но в назначенный час на него явилось множество людей, настроенных столь решительно, что полиции пришлось отступить.

На собрании я выступила в новой для себя роли председателя – больше на нее никто не согласился. Все прошло очень оживленно: выступающие как один расхваливали Сашу и его поступок. Я всей душой ненавидела те условия, из-за которых идеалистам приходилось прибегать к насилию – и потому страстно превозносила Сашино благородство, самоотверженность, альтруизм.

Наутро все газеты написали о моей речи, назвав ее «яростной». «Сколько еще этой опасной женщине позволят оставаться на свободе?» – вопрошали они. Ах, если бы они только знали, как я жаждала расстаться с ней и во всеуслышание заявить о своей преданности Делу!..

Хозяин новой квартиры сказал Пеппи, что я должна съехать, иначе нам обеим придется освободить квартиру. Бедная Пеппи, как она настрадалась из-за меня! В день нашего собрания я поздно вернулась домой и не смогла найти в сумочке ключ от ночной двери, хотя была уверена, что положила его туда утром. Мне не хотелось будить вахтера, и я села на крыльцо и стала ждать, пока не придет какой-нибудь жилец. Наконец меня впустили в дом, но когда я попробовала открыть дверь в нашу квартиру, та не поддалась. Я несколько раз постучала, но ответа не последовало. Я встревожилась – вдруг что-то произошло? – и заколотила в дверь изо всех сил. Вышла служанка и сказала, что «хозяйка» велела мне держаться подальше от этой квартиры, потому что устала от придирок хозяина и полиции. Я оттолкнула служанку и вбежала к Пеппи в кухню, стала ее грубо трясти, обзывать трусихой. Потом я собирала вещи в спальне, а Пеппи вдруг расплакалась. Она ревела и говорила, что боится за своих детей – они так напуганы сыщиками… Я молча вышла.

Я отправилась к своей бабушке. Она уже очень давно не видела меня и теперь была шокирована моим видом: я показалась ей больной и несомненно требующей внимания и ухода. Бабушка владела овощной лавкой на углу 10-й улицы и авеню Б; там же имелось две комнаты, в одной из которых жила бабушкина дочь с семьей. Единственным помещением, где я могла бы расположиться, не потеснив остальных, оказалась кухня. Бабушка предложила раздобыть койку, а пока, накормив меня завтраком, она вместе с дочерью помогала мне обустроиться на новом месте.

В газетах сообщалось, что Фрик выздоравливает. Ко мне приходили товарищи и утверждали, что Саша «провалил дело». Некоторые имели наглость предположить, что Мост, возможно, был прав, когда назвал пистолет «игрушечным». Это затронуло меня за живое. Я знала, что Саша не так уж силен в стрельбе – правда, иногда на немецких пикниках он участвовал в стрельбе по мишеням, но разве это серьезно? Я была уверена, что в Сашиной неудаче виноват плохой револьвер – на хороший денег не набралось.

Может, Фрик пошел на поправку из-за усиленного ухода? Ведь у его кровати неусыпно находились лучшие хирурги Америки. Да, должно быть, так и есть: в нем застряли три пули, и помочь выздороветь тут могло лишь богатство. Я пыталась объяснить это своим товарищам, но большинство из них сочли мои слова неубедительными. Некоторые даже намекали, что Саша якобы сейчас на свободе. Я впала в истерику: да как они посмели усомниться в Саше? Надо написать ему и попросить положить конец этим ужасным слухам!

Вскоре от Саши пришло довольно резкое письмо. Он не понимал, как я могу требовать объяснений: ведь я как никто другой должна была понимать, что главное в его поступке – мотив, а не успех или неудача! Мой бедный, измученный мальчик! Сквозь строчки я видела, как он раздавлен тем, что Фрик выжил. Да, Саша прав – важен мотив, а в нем никто не мог усомниться.

Шли недели, но не приходило ни единой новости о том, когда начнется суд над Сашей. Он по-прежнему содержался в Питтсбургской тюрьме с убийцами, но поскольку состояние Фрика улучшилось, то значительно улучшился и Сашин законодательный статус. Теперь его не могли осудить на смертную казнь. Через товарищей из Пенсильвании я узнала, что по закону за такое преступление грозит семь лет. Надежда поселилась в моем сердце: семь лет – это, конечно, долго, но ведь Саша сильный, он все переживет со своей стальной выдержкой. И я ухватилась за новый призрачный шанс.

Жизнь в бабушкиной квартире не складывалась: оставаться дальше там, где и без тебя много народу, было нельзя. Я подыскивала себе комнату, но мое имя отпугивало хозяев. Друзья советовали мне называться вымышленным, но я не хотела терять свою личность.

Я часто просиживала до трех утра в кафе на 2-й авеню или ездила на конке в Бронкс и обратно. Бедные старые лошади смотрелись такими же усталыми, как я, и бежали очень медленно. На мне было платье в сине-белую полоску и длинное серое пальто, напоминающее форму медсестры. Вскоре я поняла, что оно-то во многом и защищает меня. Кондукторы и полицейские часто интересовались: никак у вас закончилась смена? вышли отдышаться? Один молодой полицейский с Томпкинс-сквер был особенно заботлив: он часто рассказывал мне что-нибудь с обаятельным ирландским говором или предлагал вздремнуть под его присмотром. «Ты совсем замучилась, детка, – пожалел меня он. – Не многовато ли работаешь?» Я ответила, что работаю круглые сутки с перерывом в пару часов, а внутри себя засмеялась – полицейский меня охраняет! Интересно, как бы мой кавалер повел себя, узнав, что за птица на самом деле эта скромная медсестра.

На 4-й улице около 3-й авеню я часто проходила дом с вывеской «Сдается комната с мебелью». Однажды я решилась зайти. Имени у меня не спросили. Цена за такую маленькую комнату оказалась немалой – четыре доллара в неделю. Обстановка показалась мне довольно странной, но жилье я все же сняла.

К вечеру я заметила, что все квартиры в доме заняты девушками. Сначала я не придала этому особого значения, потому что была целиком поглощена обустройством на новом месте. Только спустя несколько недель я закончила наводить порядок. Было так приятно вымыться с мылом, лечь в чистую постель… Я рано легла спать, но ночью проснулась от стука в дверь. «Кто там?» – полусонно спросила я. «Виола, ты что, не впустишь меня? Уже двадцать минут стучу. Что такое? Ты же сказала, сегодня можно прийти». «Вы ошиблись дверью, мистер, – ответила я. – Я не Виола».

И с той поры каждую ночь стали происходить похожие истории: мужчины звали Анетту, Милдред, Клотильду… До меня, наконец, дошло, что я живу в борделе.

Рядом с моей комнатой жила молодая и симпатичная девушка, и однажды я пригласила ее на кофе. От нее я узнала, что наш дом не «обычный» бордель с хозяйкой: сюда позволено приводить мужчин самим. Она спросила, как у меня идут дела – я же такая молодая и наверняка неопытная… Когда я сказала, что работаю простой швеей, девушка только посмеялась. Только через какое-то время мне удалось ее убедить, что я не ищу клиентов, а лучшего места, чем дом, заполненный модницами, мне нигде не найти. Я задумалась, остаться ли здесь или все-таки съехать. Мне становилось плохо, когда я думала о жизни местных девушек. Тот любезный незнакомец был прав – у меня нет сноровки для их ремесла. Я боялась еще и того, что газетчики разузнают, где я живу. Они итак уже создали отталкивающий образ анархистов, а лакомая новость, что Эмму Гольдман нашли в борделе, только подольет масла капиталистам в огонь. Да, переезд нельзя было откладывать, но я все же осталась. Жизнь без Сашиной поддержки оказалась тяжела, но ряды бездомных мне пополнять совсем не хотелось.

До конца недели я уже стала доверенным лицом многих девушек. Они будто состязались друг с другом в любезности ко мне: просили что-нибудь сшить, помогали в разных мелочах. Впервые после возвращения из Вустера я снова зарабатывала себе на хлеб. У меня появился свой угол и новые друзья. Но беззаботной жизни не суждено было продлиться долго.

Напряжение между Мостом и нашей группой нарастало. Едва ли не каждую неделю в «Freiheit» появлялись оскорбления в мой или Сашин адрес. Очень больно было читать клевету на себя от того, кто любил меня когда-то, но видеть, как опорочивают Сашу, было еще невыносимее. 27 августа в «Freiheit» вышла статья Моста «Attentats-Reflexionen” («Размышления о политических убийствах»), в которой полностью отрицалось все то, что Мост раньше столь яростно отстаивал. Десятки раз Мост призывал нас совершать акты насилия, сам попал в тюрьму за прославление тираноубийства – и теперь он, воплощение бунта, отвергал идею аттентата! Интересно, он правда верит в то, что написал? Он правда так возненавидел Сашу или просто защищает себя от обвинений в соучастии? Мост позволил себе даже гнусные измышления о подлинных мотивах Сашиного поступка. Когда-то он подарил мне новый мир, полный цвета и красоты, а теперь предал свой идеал и всех нас.

Я решила бросить Мосту публичный вызов. Нужно было вывести его инсинуации на чистую воду, заставить объясниться в столь резкой смене убеждений перед лицом опасности. В газете «Anarchist» опубликовали мой ответ на его статью, где я требовала правды и называла Моста предателем и трусом. Две недели я ждала ответа от «Freiheit», но ничего не происходило. Ему нечем было оправдаться. Я купила нагайку.

На следующей лекции Моста я села в первом ряду, рядом с низкой сценой. Под своим длинным серым плащом я сжимала нагайку. Когда Мост вышел к аудитории, я встала и громко произнесла: «Я пришла потребовать доказательств твоих обвинений в адрес Александра Беркмана».

Мгновенно воцарилась тишина. Мост пробормотал что-то вроде «истеричка», но больше ничего не сказал. Тогда я подскочила к нему с нагайкой и стала хлестать по лицу и шее, потом переломила нагайку через колено и бросила в Моста ее остатки. Все произошло так быстро, что никто не успел меня остановить.

Тут я почувствовала, что меня резко тянут назад. «Вышвырнуть ее вон! Побить ее!» – кричали вокруг. Разъяренная толпа осыпала меня угрозами, и все бы кончилось плохо, если бы Федя, Клаус и прочие друзья не пришли ко мне на помощь. Они подхватили меня и вынесли из зала, расталкивая людей.

Новое мнение Моста о политических убийствах, его неприятие Сашиной акции, догадки по поводу ее «истинных» мотивов, оскорбления в мой адрес вызвали обширную дискуссию в анархистских рядах. Это был уже не просто раздор между Мостом, Пойкертом и их последователями – буря разразилась во всей анархической среде, расколовшейся на два вражеских лагеря. Некоторые поддерживали Моста, другие восторгались Сашей, и эта пропасть так разрослась, что меня даже не пустили на еврейское собрание на Ист-Сайде – цитадель поклонников Моста. Публичное наказание их обожаемого учителя превратило меня в изгоя.

А тем временем мы с нетерпением ожидали, когда назначат дату Сашиного суда, но новостей все не было. 19 сентября меня пригласили прочесть лекцию в Балтиморе. Я уже поднималась на трибуну, когда мне передали телеграмму: суд состоялся в этот же день, и Сашу осудили на двадцать два года тюрьмы! Считай, что до смерти! Перед глазами все поплыло; кто-то забрал у меня телеграмму и усадил на стул. Поднесли стакан воды. Товарищи объявили публике, что собрание отменяется.Я бешено огляделась, сделала глоток воды, выхватила телеграмму и взобралась на трибуну. Желтый листок бумаги казался мне горящим углем – он обжигал мое сердце, защищал его страстью. Огонь дошел до публики, взволновал ее. Мужчины и женщины вскочили на ноги, послышались призывы отомстить за жестокий приговор. По всему залу громом разносились новые и новые восклицания.

Ворвалась полиция с дубинками, и публику вытеснили из здания. Я осталась на трибуне с телеграммой в руках. Полицейские арестовали меня и председателя собрания. На улице нас затолкали в патрульную машину и отвезли в участок; возмущенная толпа последовала за нами.

В тот момент, когда я узнала страшную весть, меня окружали люди, и я заставила себя подавить смятение в душе и проглотить подступившие к горлу горячие слезы. Теперь же я осталась одна и смогла целиком осознать всю чудовищность приговора. Двадцать два года! Саше двадцать один – самый чувствительный, пылкий возраст. Как близко и как далеко сейчас от его глубокой натуры прекрасная жизнь с ее очарованием и красотой! Сейчас его будто срубили, как молодое сильное дерево, забрали у него солнце, свет… А Фрик остался жив, почти оправился от ран и восстанавливается в своем роскошном летнем особняке. Он и дальше будет проливать рабочую кровь. Фрик жив, а Сашу обрекли на двадцать два года в живой могиле. Я в полной мере прочувствовала всю горькую иронию ситуации.

Если бы я могла выбросить из головы страшную картину и дать волю слезам, забыться вечным сном! Но слез не было, не было и сна. Был только Саша – Саша в тюремной робе, заточенный в каменные стены, его бледное застывшее лицо у железной решетки, его пристальный взгляд, зовущий меня двигаться дальше…

Нет, нет, нет – хватит отчаиваться! Я буду жить, я буду бороться за Сашу. Я развею черные тучи над ним, я освобожу своего мальчика, я верну его обратно к жизни!