Смерть Вольтарины де Клер. — Джеку Лондону нужно кормить детей. — 25-летняя годовщина чикагских событий. — 70-летие Петра Кропоткина. — Одержимость Бена и возвращение в Сан-Диего. — Позорное бегство. — Французская экономка и рыжая «Львица». — Прощай, 13-я Восточная улица, 210.

Вернувшись на Восток, я узнала о смерти Вольтарины де Клер. Ее кончина глубоко меня огорчила; вся ее жизнь была непрерывной чередой страданий. Она скончалась после операции по удалению опухоли мозга, из-за которой произошла потеря памяти. Как сообщили ее друзьям, после повторной операции Вольтарина могла бы потерять дар речи. Вольтарина де Клер, всегда стоически переносившая боль, предпочла смерть. Она скончалась 19 июня, и это стало огромной потерей для движения и всех, кто ценил ее волевой характер и необычайные способности.

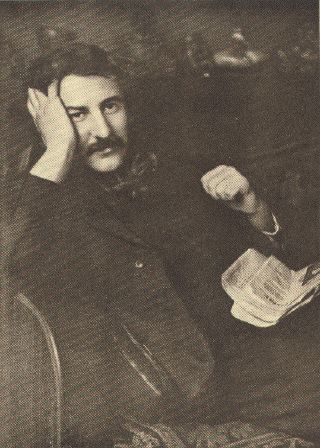

Вольтарина де Клер в возрасте 35 лет

Исполняя последнюю волю Вольтарины, ее похоронили на кладбище Вальдхейм, рядом с могилами чикагских товарищей. Их мученическая смерть пробудила в Вольтарине дух борьбы, как это произошло со многими другими прекрасными людьми. Но немногие с такой самоотверженностью посвятили себя общему делу, и еще меньше людей обладали талантом, позволявшим служить идеалу с такой целеустремленностью, как это делала де Клер.

По приезде в Чикаго я отправилась на Вальдхейм с Энни Лившиц, нашей общей подругой. Вольтарина жила с Энни и Джейком Лившицами, и верные товарищи заботились о ней до последней минуты. Я взяла на кладбище красные гвоздики, а Энни принесла красную герань, чтобы посадить ее рядом с цветами, которые уже росли на свежей могиле. Большего памятника Вольтарина де Клер и не желала.

Мать Вольтарины де Клер была квакершей, отец — французом. В молодости он восторгался Вольтером и назвал дочь в честь этого великого философа. Позже отец стал консерватором и отправил дочь в католическую женскую школу при монастыре, откуда Вольтарина впоследствии сбежала, восстав против авторитетов и отца, и школы. Она была исключительно одарена как поэтесса, писательница и оратор. Вольтарина могла бы достичь успеха и признания, если бы стала продавать свои таланты, но она никогда не принимала даже скромных привилегий для себя от различных социальных движений, с которыми работала. Она разделяла судьбу угнетенных, которых стремилась учить и воодушевлять. Революционная весталка, она жила в нищете, в мрачном и убогом окружении, истощая тело до предела, опираясь лишь на свои идеалы.

Вольтарина начала свою общественную деятельность как пацифистка и долгие годы решительно противилась революционным методам. Но все больше узнавая о происходящем в Европе, о Русской революции 1905 года, наблюдая стремительное развитие капитализма в собственной стране с сопутствующим этому ростом насилия и несправедливости, особенно после Мексиканской революции, де Клер постепенно поменяла свои убеждения. В результате внутренней борьбы интеллектуальная честность Вольтарины заставила ее признать свои заблуждения и мужественно встать на защиту новых убеждений. Этой теме она посвятила множество статей, особенно в ходе кампании в защиту Мексиканской революции, которой Вольтарина придавала огромное значение. Этой деятельности она отдала себя всю: писала, читала лекции и собирала средства. Движение за свободу и гуманизм и в особенности дело анархизма потеряло в ее лице одного из самых талантливых и неутомимых бойцов.

Стоя у могилы Вольтарины, в тени памятника нашим товарищам, я чувствовала, что к ним присоединилась еще одна мученица. Она была словно воплощена в женской фигуре этой скульптурной группы, прекрасная в своем духовном протесте, олицетворяющая пламенный идеал бунта.

Богатый на события 1912 год завершился тремя важными событиями: выходом Сашиной книги, двадцать пятой годовщиной 11 ноября и семидесятилетием Петра Кропоткина.

Саша перечитывал финальную корректуру своих «Тюремных воспоминаний». Он заново переживал агонию каждого мгновения тех четырнадцати лет и мучился сомнениями, удалось ли ему достоверно передать этот опыт в своей работе. Он продолжал вносить исправления до тех пор, пока счет за авторскую корректуру не вырос до четырехсот пятидесяти долларов. Он извелся и выдохся, но все перечитывал и перечитывал гранки. Последние главы пришлось отбирать чуть ли не силой, чтобы избавить Сашу от проклятия мучительного беспокойства.

И вот книга была, наконец, готова. Да и не книга даже, а сама жизнь, выстраданная в одиночестве бесконечных дней и ночей, проведенных в тюрьме, полная боли и скорби, разочарования, отчаяния и надежды. Слезы радости застилали мои глаза, когда я взяла в руки этот бесценный манускрипт. Я чувствовала, что это не только Сашин, но и мой триумф — завершение двадцати лет нашей жизни, дающее надежду на его действительное освобождение от тюремного кошмара и на мое — от угрызений совести, что я не разделила его участь.

«Тюремные воспоминания анархиста» получили широкую известность и признание как произведение искусства и волнующее свидетельство человеческой жизни. «История тюремной жизни автора, который провел за решеткой четырнадцать лет, собирая материал, имеет ценность исторического документа», — писала New York Tribune. «Если писатель, кроме того, пишет в манере славянских реалистов и сравнивается критиками с такими творцами, как Достоевский и Андреев, его произведение в такой же мере обладает неотразимым обаянием, равно как и социальной значимостью».

Литературный критик New York Globe отметил, что «ничто не может превзойти сверхъестественные чары, которыми опутывает читателя это произведение. Беркман заставляет проживать тюремный опыт вместе с собой, и его книга, вероятно, настолько полное саморазоблачение, насколько только способен человек».

Похвала от капиталистической прессы только усугубила мое разочарование тем, как к Сашиной книге отнесся Джек Лондон. Намереваясь сделать к ней предисловие, Джек захотел взглянуть на рукопись. После прочтения он написал нам в своей порывистой манере, как он был впечатлен книгой. Но его предисловие оказалось жалким оправданием тому факту, что он, социалист, пишет введение к работе анархиста. В то же время это было осуждением идей Саши. Джек Лондон смог отдать должное художественной ценности книги. Его отзыв был еще более восторженным, чем большинство рецензий. Но Лондон настаивал на восприятии его предисловия как полемики, в которой он противопоставляет свои собственные социальные доктрины анархизму. Поскольку Сашина книга имела дело не с теориями, а с самой жизнью, позиция Джека была абсурдной. Его основная мысль была сформулирована в изречении: «Человек, который не может метко стрелять, не способен и метко мыслить». Очевидно, Джек полагал, что лучшие мыслители мира одновременно были и лучшими стрелками.

Саша, встречаясь с Лондоном, отметил, что великий датский критик Георг Брандес, хоть и не был анархистом, написал доброжелательное предисловие к «Запискам революционера» Петра Кропоткина, не пытаясь изложить собственные убеждения. Как творческая личность и гуманист Брандес по достоинству оценил выдающуюся фигуру Кропоткина.

«Брандес писал не в Америке, — ответил Лондон. – В противном случае он, скорее всего, высказал бы другое мнение».

Саша понял: Джек Лондон боялся оскорбить своих издателей и вызвать осуждение его собственной партии. Писатель в Джеке мечтал парить в небесах, но человек в нем твердо стоял на земле. Как он сам говорил, его лучшие литературные работы были похоронены в ящике стола, так как издатели хотели только те произведения, которые могли принести прибыль. А ведь был еще дом в Глен-Эллен и другие обязательства. Джек не оставил никаких сомнений на этот счет, заметив: «Мне нужно кормить семью». Вероятно, он и сам не понял, насколько компрометировало его это оправдание.

Саша отказался от предисловия Джека. Вместо этого мы попросили написать введение к «Тюремным воспоминаниям анархиста» нашего друга Хатчинса Хэпгуда. Он никогда не объявлял себя приверженцем какого-либо «изма» и не подписывал свои послания «Искренне ваш, во имя революции», как это делал Джек Лондон. Однако он был достаточно последовательным литературным бунтарем и социальным иконоборцем, чтобы суметь оценить достоинства Сашиной книги.

Джек Лондон был не единственным, кто осуждал восхваляя. Были и другие, в том числе в наших кругах. Среди них — С. Яновский, редактор Freie Arbeiter Stimme. Он был одним из выступавших на банкете в честь выхода Сашиной книги. И стал единственным из пятисот гостей, ввернувшим неодобрительное замечание на этом в целом прекрасном и гармоничном вечере. Яновский высоко оценил Сашины мемуары, назвав их «зрелым продуктом зрелого ума», но «сожалел о бессмысленном и бесполезном поступке глупого мальчишки». Я чувствовала себя оскорбленной из-за того, что этот человек критиковал аттентат1 на мероприятии по случаю появления на свет Сашиной книги, работы, задуманной в то героическое мгновение в июле 1892 года и вскормленной слезами и кровью на протяжении темных и мрачных лет, которые за ним последовали. Когда мне дали слово, я обратилась к человеку, предполагавшему, что он представляет великую идею, и в то же время не способному понять одного из самых настоящих идеалистов.

«Вам впечатлительный юноша Александр Беркман кажется глупым, — начала я. – А его аттентат — бесполезным. Вы далеко не первый, кто занимает такую позицию по отношению к идеалисту, чья человечность не позволяет ему терпеть несправедливость и мириться со злом. С незапамятных времен мудрые и практичные осуждали каждый героический дух и тем не менее не они оказали влияние на нашу жизнь. Идеалисты и мечтатели, достаточно неразумные, чтобы отбросить осторожность и реализовать свою энергию и веру в высшее дело, продвинули человечество и обогатили мир. Тот, завершение чьей работы мы здесь празднуем, такой же пустой мечтатель. Его поступок был протестом чувствительной души, что предпочла бы погибнуть за идею, чем продолжать существовать как самодовольный обитатель этого покладистого и бессердечного мира. Если наш товарищ и не погиб, то уж конечно не благодаря милости тех, кто открыто заявлял, что он не должен выжить в этом склепе. Это произошло только благодаря тем же качествам, которые вдохновили Александра Беркмана совершить свой поступок: непоколебимая целеустремленность, железная воля и вера в окончательное торжество его идеала. Это и подвигло «глупого» юнца на его поступок и мученичество в течение четырнадцати лет. Те же чувства вдохновили его на создание «Тюремных воспоминаний анархиста». Все величие и человечность, которыми обладает книга, сотканы из этих нитей. Не существует разрыва между глупым юнцом и зрелым мужчиной. Есть лишь непрерывное течение, красная нить, лейтмотив, который проходит через всю жизнь Александра Беркмана».

11 ноября 1887 года — 11 ноября 1912 года! Двадцать пять лет — чрезвычайно малый отрезок времени в жизни народа, но целая вечность для того, кто умирает десятки раз в течение жизни. Двадцать пятая годовщина смерти чикагских мучеников усилила мое сочувствие к людям, с которыми я не была знакома, но чья гибель оказала решающее влияние на мою жизнь. Дух Парсонса, Шписа, Линга и их соратников, казалось, витает надо мной и придает более глубокий смысл событиям, которые определили мое духовное рождение и рост.

11 ноября 1912 года, наконец, наступило. Различные рабочие организации и анархистские группы усердно работали, чтобы годовщина стала грандиозным памятным торжеством. Они прибывали в зал большими группами, балконы и стены были увешены огненно-красными знаменами. Сцена была декорирована красным и черным. Портреты наших товарищей в полный рост висели, украшенные венками. Присутствие ненавистного антианархистского отряда лишь усилило горькое негодование толпы против сил, которые разделались с жертвами Хеймаркета.

Я была одной из многих ораторов, желавших отдать дань нашим дорогим погибшим и напомнить об их доблести и героических жизнях. Я дожидалась своей очереди, до глубины души потрясенная этим историческим событием, его великой общественной значимостью и смыслом, которым оно обладало лично для меня. Воспоминания о прошлом проносились в моей голове: Рочестер и женский голос, музыкой звенящий в ушах: «Вы полюбите наших людей, когда узнаете их получше, их дело станет и вашим тоже». Во времена взлетов и падений, в минуты малодушия и сомнений, в часы тюремной изоляции, враждебности и порицания со стороны собственных товарищей, любовных неудач, разрушенной дружбы и предательства — их дело оставалось моим всегда, а их жертва — моей поддержкой.

Я стояла прямо перед плотной толпой людей. Их напряжение смешивалось с моим, и вся наша ненависть и любовь сосредоточились в моем голосе. «Они не мертвы! — воскликнула я. — Они не мертвы, люди, память которых мы пришли сегодня почтить! Из их дрожащих тел, висящих в петле, появились новые жизни, которые подхватили напев, задушенный рукой палача. Тысячи голосов провозглашают, что наши мученики не погибли!»

Началась подготовка к празднованию семидесятилетия Петра Кропоткина. Он был значимой фигурой в области образования, таковым его признавали величайшие люди мира. Но для нас он значил намного больше. В нем мы видели отца современного анархизма, его революционного представителя и блестящего теоретика, связавшего анархизм с наукой, философией и прогрессивной мыслью. Как личность он превосходил большинство современников благодаря своей человечности и вере в народ. Для него анархизм не был идеалом избранных. Это была конструктивная социальная теория, предназначенная провозгласить новый мир для всего человечества. Ради этого он жил и работал. Поэтому семидесятилетие такого человека было величайшим моментом для всех, кто его знал и любил.

За несколько месяцев мы отправили письма его поклонникам в Европе и нашим лидерам, попросив их написать посвящения Кропоткину для публикации в Mother Earth. Все великодушно откликнулись. Теперь декабрьский номер был готов, в него вошли посвящения Петру Кропоткину от Георга Брандеса, Эдварда Карпентера, профессора Джорджа Херрона, Тома Манна, Джона Моррисона Дэвидсона, Баярда Боесена, Анны Струнской-Уоллинг и ее мужа, Розы Струнской, Леонарда Эббота и других ведущих анархистов всего мира. Вдобавок к специальному выпуску нашего журнала, посвященному Кропоткину, в Карнеги-Холл состоялся большой митинг, который мы организовали вместе с Ассоциацией Freie Arbeiter Stimme. Как и на страницах Mother Earth, все выступавшие отдавали дань Кропоткину, нашему общему наставнику и вдохновителю.

Петр был глубоко тронут этим проявлением любви и симпатии. В знак признательности он прислал нам такое письмо:

Дорогие друзья и товарищи!

Прежде всего, позвольте выразить вам сердечную благодарность за все добрые слова и мысли, что вы адресовали мне, а также со страниц вашего журнала поблагодарить всех товарищей и друзей, которые прислали мне столь теплые и дружеские письма и телеграммы по случаю моего семидесятого дня рождения.

Нет нужды говорить, да я и не смог бы выразить это на бумаге, как глубоко я тронут этим проявлением симпатии. Я испытал «нечто братское», то, что объединяет нас, анархистов, чувство более глубокое, чем обычная солидарность в какой-нибудь партии. И я уверен, что это братское чувство однажды заявит о себе, когда история призовет нас показать, чего мы стоим и как долго сможем действовать в согласии ради перестройки общества на новом фундаменте равенства и свободы.

И позвольте мне добавить, что если все мы и внесли свой вклад в освобождение угнетенного человечества, то лишь потому, что наши идеи являются в той или иной мере выражением идей, которые зарождаются в самых глубинах народных масс. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что невозможны никакая истинная и полезная общественная наука, никакое истинно полезное социальное действие, кроме тех науки и действия, что основывают свои выводы и поступки на мыслях и вдохновении масс. Все общественные науки и все социальные действия, которые не соответствуют этому принципу, останутся бесплодными.

От всего сердца,

Петр Кропоткин

Бен Рейтман

События в Сан-Диего оказали на Бена более сильное и продолжительное влияние, чем мы все ожидали. Он все еще переживал мучения тех страшных дней и не мог отделаться от идеи фикс, что ему необходимо вернуться обратно. Он продолжал заниматься делами, проявляя еще больше энтузиазма, чем обычно, работая, словно одержимый бесами, и вовлекая в это всех окружающих. Я стала для него просто средством для достижения цели, а целью были митинги, митинги, митинги и планы провести еще больше митингов. Но я видела, что на самом деле он не живет своей работой или нашей любовью. Все его существо сосредоточилось на Сан-Диего, Бен им буквально бредил. Он испытывал мое терпение и зачастую мою привязанность, постоянно уговаривая меня поехать на Побережье. Его нетерпение нарастало, и он не успокоился, пока мы наконец не отправились в путь.

Наши друзья в Лос-Анджелесе были категорически против возвращения в Сан-Диего. Они утверждали, что одержимость Бена — всего лишь бравада, а я проявляю слабость, соглашаясь на его нерациональную затею. Они даже вынесли этот вопрос на обсуждение во время последнего митинга, призывая единогласно проголосовать против нашей поездки.

Я знала, что друзья заботились о нашей безопасности, но не могла с ними согласиться. Я не относилась к Сан-Диего так, как Бен: для меня это был лишь один из множества городов в Соединенных Штатах, где свобода слова подавлялась, а с ее защитниками жестоко обращались. Я могла снова и снова возвращаться в такие места, пока право на свободу слова не будет восстановлено. Это было одним из мотивов, чтобы вернуться в Сан-Диего, но далеко не самым главным. Я была уверена, что Бен не освободится от хватки этого города, пока не вернется на место, где произошло майское надругательство. С годами моя любовь к нему стала еще сильнее. Я не могла позволить ему ехать в Сан-Диего в одиночестве. Поэтому я сообщила товарищам, что поеду с Беном, что бы нас там ни ожидало. Казалось маловероятным, чтобы группа людей, сколь угодно дикая в момент экзальтации, стала бы повторять подобные зверства спустя год, особенно учитывая, что Vigilantes и Сан-Диего поставили к позорному столбу и осудили всей страной.

Один из наших активистов вызвался поехать в Сан-Диего вперед нас, забронировать зал, прорекламировать мою лекцию, темой которой снова стал «Враг народа». Вскоре наш товарищ сообщил, что все идет хорошо и выглядит многообещающе.

После заключительного митинга в Лос-Анджелесе доктор Персивал Джерсон с женой отвезли нас на вокзал. По пути возбуждение Бена достигло такого накала, что доктор предложил санаторий вместо Сан-Диего. Но Бен настаивал, что его не излечит ничего, кроме возвращения. В поезде он смертельно побледнел, крупные капли пота стекали по его лицу. Он дрожал от волнения и страха. Всю ночь Бен не спал и метался по полке.

Не считая переживаний за него, я была необычайно спокойна. Спать не хотелось, и я села читать «Товарища Йетту» Альберта Эдвардса. Интересная книга всегда отвлекала меня от сложных ситуаций. Книгу написал Артур Буллард, один из наших друзей, который сотрудничал с нами во время визита Бабушки в Нью-Йорк. Его захватывающая история и тема России напомнили мне о минувших днях. Последние два часа дороги Бен проспал мертвым сном, а я настолько потерялась в прошлом, что не заметила, как мы подъехали к Сан-Диего. Суета наших соседей-пассажиров вернула меня к реальности. Я быстро оделась и разбудила Бена.

На улице едва рассвело, и с поезда сошли лишь несколько человек. Мы шли к выходу по пустынной платформе. Но далеко уйти мы не успели, внезапно перед нами возникли пятеро мужчин. Четверо предъявили удостоверения детективов и сообщили, что мы арестованы. Я потребовала назвать причину нашего задержания, но они грубо приказали следовать за ними.

Сан-Диего мирно спал, пока мы шли в полицейский участок. Что-то во внешности одного из сопровождавших нас мужчин показалось мне знакомым. Я силилась вспомнить, где могла его видеть. Потом я поняла, что это он заходил ко мне в комнату в Отеле Гранта и сказал, будто меня вызывают представители власти. Я узнала в нем журналиста, который и ранее доставлял нам неприятности в этом городе. Он был главарем Vigilantes!

Нас с Беном посадили под замок. Нам не оставалось ничего, кроме как ждать развития событий. Я снова взялась за книгу. Устав, я положила голову на маленький столик в камере и задремала.

«Должно быть, ты очень утомилась, раз так крепко спала, — сказала надзирательница, разбудив меня. – Разве ты не слышала шума?» Она пристально посмотрела на меня. «Лучше выпей кофе, — добавила она дружелюбно. – Тебе понадобятся все твои силы, день еще не закончился».

С улицы доносились шум и крики. “Vigilantes”, — тихо сказала надзирательница. Снаружи громко кричали, и я смогла разобрать, как кто-то орет: «Рейтман! Дайте нам Рейтмана!» Потом раздались автомобильные гудки и рев сирены. И снова крики «Рейтман!» У меня сердце оборвалось.

Сирена гудела и выла. Этот шум отзывался у меня в голове барабанным боем. Как я вообще позволила Бену приехать; это было безумием, просто безумием! Они не могли простить ему возвращение. Они хотят его убить!

В исступлении я принялась стучать по двери камеры. Пришла надзирательница, с ней шеф полиции и несколько детективов.

«Я хочу видеть доктора Рейтмана!» — требовала я.

«За этим мы и пришли, — ответил начальник. — Он просит согласия на то, чтобы вас вывезли из города, и другого товарища тоже».

«Какого еще товарища?»

«Парня, который организовал митинг. Он в тюрьме, к счастью для него самого».

«Вы опять разыгрываете благодетеля, — отрезала я. — Но в этот раз вы меня не проведете. Вывозите этих двоих из города. А мне не нужна ваша защита».

«Хорошо, — проворчал он. – Идите и сами поговорите с Рейтманом».

Бледный ужас, глядящий на меня из глаз Бена, заставил меня понять, что такое страх, который был мне до этого неведом. «Давай уедем из города, — прошептал он, весь дрожа. – Мы все равно не сможем провести митинг. Начальник Уилсон обещал, что вывезет нас под охраной. Пожалуйста, соглашайся».

Я совершенно забыла о митинге. Мое нежелание уезжать под защитой полиции вынуждало меня убеждать Бена отправляться одному.

«Твоя жизнь в опасности, — сказала я. – Я им не нужна. Со мной не случится ничего плохого. В любом случае я не могу бежать».

«Ладно, тогда я останусь тоже «, — решительно ответил он.

Какое-то время я боролась с собой. Я знала, что если позволю ему остаться, то поставлю под угрозу его жизнь и, возможно, безопасность второго товарища. Выхода не было — придется соглашаться.

Ни одну пьесу еще не ставили так драматично, как наше спасение из тюрьмы Сан-Диего и поездку на вокзал. Во главе процессии шагала дюжина полицейских, у каждого был дробовик, а из-за пояса торчал револьвер. За ними шли шеф полиции и начальник детективов, вооруженные до зубов, между ними — Бен. Я следовала за ним в сопровождении двух офицеров. За мной шел наш юный товарищ. Позади него — еще полицейские.

Наше появление было встречено дикими воплями. Насколько хватало глаз, колыхалась и теснилась человеческая масса. Пронзительный визг женщин сливался с голосами мужчин, опьяненных жаждой крови. Самые отчаянные из них пытались добраться до Бена.

«Назад, назад! — кричал шеф полиции. – Арестованные находятся под защитой закона. Я требую уважения к закону. Отойдите!”

Некоторые аплодировали ему, другие глумились. Он гордо вел процессию сквозь фалангу полиции под вопли оголтелой толпы.

Нас уже ожидали автомобили, изукрашенные американскими флагами. С каждой стороны одного из авто были выставлены ружья. Полицейские и люди в штатском стояли на подножках. Среди них я узнала того самого репортера. Мы сели в эту вооруженную цитадель, а шеф Уилсон возвышался над нами, как драматический герой, направив дробовик на толпу. Из окон домов и с верхушек деревьев защелкали камеры, завыли сирены, загремел набат, и мы помчались, преследуемые другими машинами и ревом рассерженной толпы.

На железнодорожном вокзале меня и Бена в окружении шести офицеров затолкали в пульмановский вагон. Поезд почти отправился, и тут в вагон вбежал мужчина, растолкал полицейских, со всей силы плюнул Бену в лицо и выпрыгнул из поезда.

«Это Портер! — закричал Бен. — Зачинщик прошлогоднего нападения на меня!»

Я думала о дикости толпы, ужасающей и притягательной одновременно. Я поняла, почему Бен был настолько одержим случившимся с ним, что даже вернулся обратно. Я чувствовала всепоглощающую власть концентрированной страсти толпы. И знала, что не найду покоя, пока не вернусь, чтобы подчинить ее либо быть уничтоженной.

Я пообещала себе, что приеду еще, но не с Беном. На него нельзя было положиться в критической ситуации. Я знала, он был одарен воображением, но не силой воли. Он был импульсивен, но ему не хватало выносливости и чувства ответственности. Эти черты характера неоднократно омрачали нам жизнь и заставляли меня тревожиться за нашу любовь. Было печально осознавать, что Бен не был героем. Он был не из того же теста, что и Саша, который обладал смелостью дюжины мужчин, необычайным хладнокровием и присутствием духа в минуты опасности.

Возможно, мужество, думала я, не является чем-то сверхъестественным для того, кто не ведает страха. Я была уверена: Саша никогда не боялся. И я, во время паники по поводу убийства Мак-Кинли, боялась ли я за свою жизнь? Нет, за себя я не боялась, хотя часто испытывала страх за других. Так было всегда, и мое преувеличенное чувство ответственности всегда заставляло меня делать то, что я ненавидела. Действительно ли мы мужественны, те, кто не ведает страха, когда остаемся непоколебимыми перед лицом опасности? Бена одолевал ужас, но он все же вернулся в Сан-Диего. Не было ли это настоящим мужеством? Подсознательно я пыталась оправдать Бена, найти какое-то объяснение его готовности сбежать.

Поезд набирал скорость. Бен приблизил свое лицо к моему, шептал нежности и просительно заглядывал в глаза. Как случалось не раз, все сомнения и боль растворились в любви к моему немыслимому мальчику.

В Лос-Анджелесе и Сан-Франциско нас чествовали как героев, хотя мы позорно сбежали. Из-за этого я чувствовала себя не очень комфортно, но радовалась исключительному интересу к моим лекциям. Две из них привлекли наибольшее количество слушателей — «Жертвы нравственности» и «Тюремные воспоминания анархиста».

По возвращении в Нью-Йорк Бен стал уговаривать меня снять дом побольше, чтобы у нас было больше пространства для жизни, редакционной работы и книжного магазина. Он был уверен, что сможет наладить успешную торговлю, что поможет изданию Mother Earth стать независимым от результатов турне. Бен очень хотел, чтобы с нами жила его мать, особенно теперь, когда ей нездоровилось.

Мы нашли на 119-й Восточной улице дом на десять комнат в хорошем состоянии. Гостиная, в которой могли комфортно разместиться сто человек, была как раз тем, что нам нужно для небольших заседаний и вечеров; подвал был светлым и достаточно просторным, чтобы вместить редакцию и книжную лавку; на верхних этажах хватало места, чтобы у каждого из нас было личное пространство. Я и не мечтала о таком комфорте, да и стоимость аренды и отопления была ниже, чем наши прежние расходы по этим статьям. Такому большому дому был нужен человек, который мог бы следить за порядком, так как я буду занята редактурой своих лекций о драме для публикации.

Я решила пригласить свою подругу Роду Смит в качестве экономки. Она была на несколько лет моложе меня и по-французски легкомысленна. Но за этой беззаботностью скрывались безупречная доброта и надежность. Рода была великолепной хозяйкой, кухаркой и рукодельницей как большинство француженок. Она также была очень остра на язык, особенно когда изрядно выпивала. Ее и без того пикантный лексикон в эти минуты становился и вовсе неприличным. Не каждый мог выдержать ее остроты.

Также нам мог понадобиться секретарь для работы в редакции, и Бен предложил свою подругу мисс Элеонору Фицджеральд. Я познакомилась с ней в Чикаго во время нашей кампании за свободу слова. Это была поразительная девушка с рыжими волосами, нежной кожей и сине-зелеными глазами. Ей нравился Бен, но она не имела представления о его манере обращаться с женщинами. Она не знала и о наших отношениях с Беном и была глубоко потрясена, когда я сообщила, что мы с ним намного более близки, чем просто управляющий и лектор. Мисс Фицджеральд (или Львица, как ее называл Бен из-за гривы рыжих волос) была очень симпатичной особой — в ней было нечто возвышенное и величественное. На самом деле она была единственной стоящей личностью среди всех увлечений Бена, которыми он докучал мне все эти годы. Бен настаивал на необходимости иметь секретаршу. Он уверял, что Львица очень компетентна, она занимала несколько ответственных должностей и недавно стала управляющей санатория в Южной Дакоте. Она заинтересована в нашей деятельности и будет счастлива оставить свою работу и присоединиться к нам в Нью-Йорке.

Наше новое жилище было готово, и мы начали выселяться из старого дома. Когда я впервые переехала на 13-ю Восточную улицу, 210 в 1903 году, чтобы разделить квартиру с Горрами, мы были первыми арендаторами в недавно отстроенном доме. С тех пор полиция неоднократно пыталась выселить меня, но мой хозяин был непреклонен, утверждая, что я никогда не давала повода для жалоб и была самым старым жильцом. Действительно, прочие арендаторы, всех национальностей, нравов и происхождения, менялись так часто, что я потеряла счет. Бизнесмены и поденщики, проповедники и картежники, еврейские женщины в париках и уличные девки, выставлявшие свои прелести на веранде, — это был бесконечный поток прибывающих, остающихся и съезжающих жильцов.

В доме 210 не было другого отопления, кроме кухонной плиты, и моя комната была от нее дальше других. Из нее открывался вид во двор, прямо в окна большой типографии. Раздражающий гул линотипов и прессов никогда не стихал. Моя комната была гостиной, столовой и редакцией Mother Earth одновременно. Я спала в небольшой нише за книжным шкафом. С другой стороны всегда кто-нибудь спал: кто сильно задержался и жил слишком далеко, или плохо стоял на ногах и нуждался в холодном компрессе, или же тот, у кого не было дома и кому некуда было идти.

Все остальные жильцы имели обыкновение обращаться к нам, когда были больны или попадали в беду. Самыми частыми посетителями, как правило, в предрассветные часы, были азартные игроки. Ожидая рейда, они бежали вверх по пожарной лестнице и просили нас спрятать их имущество. «У вас, — однажды сказали они, — полиция будет искать бомбы, но не фишки». Каждый попавший в беду приходил к нам в дом 210, словно он был оазисом в пустыне жизни. Это было лестно, но в то же время было очень утомительно не иметь личной жизни ни днем, ни ночью.

Наша маленькая квартира стала мне очень дорога: добрую часть своей жизни я провела в ней. Она стала свидетелем десятилетия самых разнообразных событий; здесь плакали и смеялись мужчины и женщины, чьи имена были записаны в анналы истории. Российские кампании Катерины Брешковской и Чайковского, работа с Орленевым, борьба за свободу слова и революционная пропаганда, не говоря о множестве личных драм со всеми радостями и горестями, протекали под этой крышей. Все многообразие трагичности и курьезности человеческой жизни во всем ее многоцветии повидали стены дома 210. Неудивительно, что мой добрый друг Хатч Хэпгуд то и дело предлагал совместно написать историю этого «дома бродячих собак». Особенно, по его мнению, было необходимо воспеть ту романтику и воодушевление, которое мы двое испытывали, когда были молоды, веселы и напропалую флиртовали. Увы, мне нравилась его жена, а он хорошо относился к Бену. Мы так и остались целомудренно верны, а история так и не была написана.

Десять лет пронеслись мимо бурным потоком, и мне не хватило времени почувствовать, насколько дорог мне стал этот дом. Лишь когда пришло время покинуть его, я осознала, как к нему привязалась. Бросив последний взгляд на пустые комнаты, я вышла с чувством огромной потери. Десять самых интересных лет моей жизни остались позади!

1 Аttentat (нем.) – покушение.