Саша садится писать мемуары. – Консервативный метод и тот самый доктор Стюарт. – Взрыв в редакции Times и приговор японским анархистам. – Первая книга Эммы выходит в свет. – Начало турне и срыв Съезда шахтеров в Колумбусе. — Новое турне, новые знакомые. — Жертвы мексиканской революции. — Социалисты обвиняют Эмму в работе на русского царя. — Мемуары Саши написаны — как же их издать?

18 мая, день воскресения Саши, был отпечатан в моем сердце, хотя ежегодные турне обычно мешали мне быть рядом в годовщину освобождения. В духовном смысле, впрочем, ни пространство, ни время не могли разделить меня и Сашу и заставить забыть день, которого я так ждала, ради которого так старалась все годы его заключения. В этом году 18 мая телеграмма от него застала меня в Лос-Анджелесе. Она принесла радостную весть: Саша решил писать тюремные мемуары. Я постоянно уговаривала его сделать это, надеясь, что, изложив на бумаге опыт своего заключения, Саша сможет избавиться от призраков прошлого, мешавших ему вернуться к нормальной жизни. Наконец он решился на это, в Наш День, день, который так много значил для нас обоих. Я немедленно известила Сашу, что вскоре вернусь и освобожу его от обязанностей по Мother Earth и до конца лета полностью посвящу себя его интересам.

Мне тоже нужно было сделать кое-какие записи, пересмотреть свои лекции для публикации. Эту мысль подал мне Бен и на протяжении всего турне только об этом и говорил. Мне казалось, я не найду на это времени; кроме того, ни один издатель не возьмет мою книгу. Но Бен уже представлял себе мое эссе бестселлером, который расхватывают, как горячие пирожки, на митингах; его оптимизм и настойчивость были так заразительны, что этому невозможно было противостоять.

Ранее по окончании турне Бен всегда оставался в Чикаго с матерью, к которой был нежно привязан. На этот раз он был нужен мне в Нью-Йорке, чтобы у меня было больше свободного времени для Саши и работы. Но Wanderlust1 была у Бена в крови, столь же неодолимая, как во времена бродяжничества. Он заявил, что намерен отправиться в странствие по Европе, чтобы не обременять Mother Earth. Так как обычно часть лета мы проводили врозь, то разницы не будет, где он останется — в Чикаго или в Лондоне, рассуждал Бен.

Вскоре после отъезда Бена мы с Сашей отправились на маленькую ферму. Мы любили красоту и покой этого места. Саша поставил палатку на высоком холме, с которого открывался роскошный вид на Гудзон. Я приводила в порядок дом. Тем временем Саша начал писать.

Несмотря на огромное количество полицейских налетов, которые я пережила с тех пор, как в 1892 году Саша отправился в Питтсбург, мне удалось спасти несколько экземпляров журнала «Тюремные цветы», который он подпольно издавал в застенках. Карл Нольд, Генри Бауэр и еще кое-кто из друзей также сохранили свои копии издания. Они были полезны, но не могли сравниться с воспоминаниями о том, что пережил Саша в этом доме живых мертвецов. Ужасы, которые он изведал, агонию тела и души, страдания сокамерников — все это ему нужно было извлечь из глубин своего существа и воссоздать на бумаге. Темный призрак тех четырнадцати лет вновь преследовал его во сне и наяву.

День за днем он сидел за столом, уставившись в пустоту, или писал, словно одержимый бесами. Часто он хотел уничтожить созданное, и я боролась с ним, чтобы спасти рукопись, как боролась все те годы, чтобы спасти его из могилы. Затем наступали дни, когда Саша исчезал в лесу, избегая людей, меня, а прежде всего, самого себя и призраков, которые вернулись, как только он начал писать. Я терзала себя, пытаясь найти верный путь и правильное слово, чтобы утешить его мятущуюся душу. Не только из-за своей привязанности к нему я сражалась каждый день, но и потому, что с первой главы его книги я поняла: Саша на пороге рождения великого творения. Чтобы помочь ему состояться, я была готова заплатить любую цену.

Однажды вечером на ферме я упала и сильно ударилась. Один из друзей, навещавший нас молодой доктор, поставил диагноз «перелом коленной чашечки», но я и не подумала бросить запланированную на ночь работу. С холодным компрессом на колене, зафиксировав ногу, я писала до шести утра. Проспав несколько часов, я не чувствовала боли и, поскольку мне нужно было съездить в Нью-Йорк, занялась приготовлением провианта. Я напекла пирогов, приготовила свою фирменную фасоль «по-бостонски» и компот, а потом прошагала три с половиной мили пешком до железнодорожной станции. Садясь в поезд, я ощутила, что с коленом происходит что-то неладное. Ночь была мучительной, и утром мне пришлось послать за доктором. Он подтвердил перелом коленной чашечки и рекомендовал операцию. Еще двое друзей-медиков согласились с ним и посоветовали госпиталь Сент-Фрэнсис.

«Там работает доктор Стюарт, известный хирург, — сказал один из приятелей. — Он с этим прекрасно справится».

«Доктор Стюарт! — воскликнула я. – Не его ли вызывали лечить Мак-Кинли?»

«Да, именно его», — ответил друг.

«Какое странное совпадение! — заметила я. — Ты думаешь, он согласится, когда узнает, кто я?»

«Конечно, — уверял меня товарищ. — Кроме того, ты можешь зарегистрироваться под именем Кершнер».

Когда мой рентген был готов, доктор Стюарт зашел сказать, что моя коленная чашечка сломана сбоку. “Но как вы умудрились порвать связки?» — спросил он. Когда я рассказала ему, что весь день провела на ногах, он всплеснул руками. Потом он сообщил, что не собирается меня оперировать. «После операции колено не сможет работать, как раньше, — сказал доктор. — Я пропишу вам медленный способ лечения, консервативным методом. Он потребует больше времени и терпения, но в итоге получается лучше», — задорно отметил доктор Стюарт.

«Узнал, — подумала я. – Этот консервативный метод — специально для меня».

Для анархистки это была горькая пилюля, но женское тщеславие решило не в пользу одеревенелого колена, и я согласилась на «консервативный метод». Меня отвезли обратно домой и на несколько недель уложили в гипс на лонгеты. Тем временем Сашина работа остановилась, а мою книгу пришлось отложить, и это было тяжелее выносить, чем боль в колене. Узнав о несчастном случае, Бен прервал свою заграничную поездку и вернулся в Нью-Йорк. Его присутствие умиротворяло, и я была почти рада, что оказалась прикованной к постели.

Неделю спустя я вернулась на ферму, где прыгала на костылях и выполняла несложную домашнюю работу, обслуживая пять человек, проводила вечера с Сашей, а ночи — за своей книгой, которую закончила за два месяца. Как я и предполагала, ни один издатель не принял мою рукопись. Бен убеждал напечатать книгу своими силами. Наша типография была готова выпустить ее в кредит, но где взять недостающие средства? «Одолжить, — предложил мой оптимистичный управляющий. – Мы продадим достаточно в следующем турне и покроем расходы».

Бен помогал в редакции Mother Earth и занимался изданием книги, и я вернулась на ферму в Оссининг, где Саша работал над своими мемуарами. Мы намеревались остаться там до тех пор, пока позволит погода, но вскоре нежданные события изменили наши планы. Пришли вести о взрыве в здании газеты Los Angeles Times и об опасности, грозящей группе японских анархистов. Обе проблемы требовали от нас незамедлительных и решительных действий, и в начале октября мы поспешили вернуться в Нью-Йорк.

Ассоциация торговцев и производителей Лос-Анджелеса во главе с Харрисоном Греем Отисом, владельцем Los Angeles Times, годами вела безжалостную войну с рабочими организациями в тихоокеанском регионе. Их решительное противодействие срывало все попытки организовать рабочих в Лос-Анджелесе и помочь им улучшить свое положение. В итоге рабочие Калифорнии всей душой ненавидели Отиса и его газету.

Здание Los Angeles Times после взрыва

В ночь на 1 октября в здании Times прогремел взрыв, унеся жизни двадцати двух сотрудников газеты. Отис возопил: «Анархия!» Пресса, Государство и Церковь объединились в наступлении на всех сочувствующих рабочему движению, многие проповедники бесновались, алкая отмщения. Еще до того, как была установлена причина взрыва в Times, анархистов обвинили в причастности к этому происшествию. Мы приняли вызов противника и предупредили трудящихся, что в опасности не только анархисты, но и рабочие организации. Мы понимали, что эта работа имеет первостепенное значение в данный момент, и на нее должны быть брошены все силы. У Саши больше не было возможности продолжать писать свои мемуары.

В то же время пришла новость из Японии об аресте анархистов по обвинению в якобы запланированном покушении на жизнь Микадо2. Самой заметной фигурой в этой группе был Дэндзиро Котоку. Он знал свою страну лучше европейских писателей вроде Лафкадио Хирна, Пьера Лоти или мадам Готье, которые изображали Японию в розовых тонах. Котоку на себе испытал ужасные рабские условия труда и варварство политического режима. Годами он посвящал себя пробуждению сознания интеллигенции и народных масс Японии. Это был человек блестящего ума, талантливый писатель и переводчик работ Карла Маркса, Льва Толстого и Петра Кропоткина. Вместе с Льен Сун Сох и мадам Хо Чин он занимался пропагандой анархизма в Университете Токио среди японских и китайских студентов. Правительство неоднократно сажало Котоку в тюрьму за его деятельность, но это не повлияло на рвение нашего товарища. В конце концов, власти решили «устранить» его, впутав в заговор против императора.

10 ноября Associated Press сообщила, что «особый трибунал, назначенный для суда над заговорщиками, планировавшими покушение на жизнь Микадо, признал виновными двадцать шесть человек, включая главных подстрекателей, Котоку и его жену, Сугако Канно. Суд потребовал самого сурового наказания по статье 73, предусматривающей казнь для заговорщиков против императорской семьи».

Нельзя было терять времени, если что-то еще могло остановить руку японского палача. С помощью нашего друга Леонарда Эбботта, председателя Лиги за свободу слова, мы инициировали протест, который вскоре вырос до национального масштаба. Письма и телеграммы направлялись послу Японии в Вашингтоне, генеральному консулу в Нью-Йорке и в американские газеты. Комитет, состоящий из видных общественных деятелей, провел переговоры с представителями Японии в Соединенных Штатах. Широкий американский протест пришелся сатрапам Микадо не по душе. Они делали все возможное, чтобы очернить осужденных и использовали всю силу убеждения, чтобы заставить наши комитеты отказаться от своей борьбы. В ответ мы усилили работу, проводя закрытые и публичные митинги, бомбардируя прессу и используя все методы, чтобы поднять общественное мнение против судебного преступления, которое готовилось в Японии.

Среди друзей, участвовавших в кампании, был Садакичи Гартманн, поэт, писатель, художник и превосходный чтец стихов и рассказов Уитмана и По. Я познакомилась с ним в 1894 году; впоследствии он стал постоянным автором нашего журнала. Будучи наполовину японцем, Садакичи был знаком с ситуацией в Японии и делом Котоку. По нашей просьбе он написал мощный манифест, который был нами широко распространен в интересах осужденных товарищей.

В январе 1911 года мы с Беном отправились в ежегодное турне. Перед отъездом вышли из печати мои избранные лекции в виде сборника «Анархизм и другие эссе». Книга также содержала биографический очерк об авторе, написанный Ипполитом Гавелом, где перечислялись самые значимые события моей общественной деятельности. Некоторые лекции сборника неоднократно запрещала полиция. Даже когда мне удавалось их прочесть, это никогда не обходилось без нервотрепки и эксцессов. Они представляли итог борьбы разума и духа за последние двадцать лет, выводы, к которым я пришла путем долгих размышлений и личностного роста. Написать эту книгу меня вдохновил Бен, но главную помощь, включая редактуру и вычитку гранок, оказал Саша. Трудно сказать, кто из нас был счастливее, увидев напечатанным мое первое литературное творение.

До отъезда в турне мне удалось поучаствовать в торжественном открытии Центра Франсиско Феррера на Сент-Маркс-плейс в Нью-Йорке, который был создан усилиями Леонарда Эбботта, Гарри Келли, Саши и прочих друзей. Там Ассоциация Франсиско Феррера начала проводить воскресные и вечерние занятия, подготовку к Современной школе, которая, мы надеялись, вырастет из нашего скромного начинания. Я была довольна этим событием не только из-за средств, которые помогла собрать, но из-за того, что Баярд Боесен согласился стать преподавателем и секретарем нашей школы.

Мистер Боесен был членом отделения английской и сравнительной литературы Колумбийского университета. Глубоко тронутый мученичеством Франсиско Феррера, Боесен председательствовал на нашем втором памятном митинге. Ректор Колумбии вынес ему порицание за этот поступок, и Боесен оставил свой пост в университете. Его убедили вступить в Ассоциацию Феррера и принять должность секретаря Современной школы. В этом качестве он не мог рассчитывать ни на зарплату, ни на славу, но интерес к предложенному образовательному начинанию перевесил все другие соображения.

В турне не происходило ничего примечательного, пока мы не добрались до Колумбуса, штат Огайо. Там нас лишили возможности выступить, и нам пришлось начинать борьбу за свободу слова. Так вышло, что в то время в городе проходил съезд Союза шахтеров. Воинствующие члены этой организации были возмущены действиями полиции. Они устроили демонстрацию в знак протеста против вмешательства в наши дела, а также против своих же лидеров, которые не хотели приглашать меня на съезд в качестве спикера. В результате я все же получила «приглашение». Этот любопытный документ гласил:

Уважаемая госпожа!

В соответствии с постановлением нашего Съезда настоящим сердечно приглашаем вас выступить перед делегатами Союза американских шахтеров в час дня завтра, 19 января, на заседании в Мемориал-Холл.

По факту решения нашего Съезда мы получили уведомление от коменданта здания, что перед выступлением необходимо получить разрешение окружных уполномоченных, в противном случае вы не будете допущены. Рекомендуем мистеру Рейтману согласовать этот вопрос с окружными уполномоченными во избежание осложнений и неприятностей, которые могут возникнуть, если вы решите выступить с речью без разрешения.

Однако хочу вас уверить, что со стороны нашего Съезда вы не встретите никаких возражений.

Искренне ваш,

Эдвин Перри

Секретарь-казначей САШ

P.S. Только что комендант уведомил нас, что окружные уполномоченные не разрешат вам выступать в Мемориал-Холл завтра утром ни при каких обстоятельствах.

Когда наши друзья-шахтеры из числа рядовых членов узнали о хитростях, призванных помешать мне выступить, они единогласно решили устроить шествие до места, которое мы арендовали для митинга, но сперва зайти в Мемориал-Холл, где проходили заседания съезда. И тут случилось неожиданное. Коменданты Мемориал-Холла закрыли двери зала не только передо мной, но и перед всеми делегатами. Даже те, кто выступал против моей речи, теперь были возмущены и присоединились к процессии, которая направлялась к нашему залу.

Меня представил делегат Мак-Кало, очень красноречивый человек, а публика приняла с энтузиазмом. Самым отрадным был искренний отклик делегатов на необходимость всеобщей забастовки как самого эффективного оружия в арсенале трудящихся.

Дендзиро Котоку

В Детройте мы получили ужасное известие о казни наших товарищей в Японии. Дендзиро Котоку, его жена Сугако Канно, доктор С. Ойши, терапевт, получивший образование в Соединенных Штатах, А. Моричики, инженер сельского хозяйства, и их коллеги были убиты по приговору суда. Их преступление состояло, как и в случае с чикагскими мучениками, в том, что они любили своих братьев и посвятили себя служению идее.

«Да здравствует анархия!» — прокричал Дэндзиро Котоку перед последним вздохом.

Канно Сукако

“Банзай! (навеки)”, — отвечали его товарищи. «Я жила ради свободы и умру ради свободы, свобода — моя жизнь!» — воскликнула Сугако Канно. Восток встретился с Западом, они теперь были связаны узами пролитой крови.

Усилия Уильяма Мэриона Риди в этом году принесли лучшие результаты, чем в мой прошлый приезд в Сент-Луис. Благодаря ему и его подруге Элис Мартин, которая возглавляла школу танцев, мне удалось выступить в Одеон-Ресайтл-Холле. Темы «Котоку» и «Жертвы нравственности» привлекли огромное количество людей, которые раньше и близко не подходили к митингу анархистов. Лекции «Толстой» и «Правосудие Голсуорси» в Женском клубе по средам оказались довольно тяжелым блюдом для утонченных вкусов светских дам Сент-Луиса.

В этот приезд я познакомилась с Роджером Болдуином3, Робертом Майнором4 и Зои Экинс5. Болдуин помог организовать ланч в одном крупном отеле, где я встречалась с группой общественных деятелей и реформаторов. Он также посодействовал в аренде Женского клуба для проведения двух лекций о драме. Болдуин был очень приятным человеком, хоть и не слишком энергичным, скорее, светским львом, окруженным светскими дамами, интерес которых к привлекательному молодому человеку, очевидно, был больше, чем к его возвышенной деятельности.

Роберт Майнор, талантливый карикатурист, впечатлил меня больше и был интереснее — и как художник, и как социалист.

Зои Экинс, экзотичная и жизнерадостная, оказалась странным продуктом американского общества. Экинс происходила из ультраконсервативной семьи, в ранние годы находилась под влиянием крайне реакционных идей, она старалась разорвать эти узы и добиться свободы самовыражения. Частая гостья в моем отеле, она развлекала меня забавными историями о своих приключениях и попытках улизнуть от респектабельных родственников, чтобы провести время со своими богемными друзьями.

По возвращении в Мэдисон, штат Висконсин, я застала профессора Росса и других преподавателей менее «безрассудными», чем в мой предыдущий визит. Причиной тому был без сомнения закон об ассигнованиях университета, который находился на рассмотрении у законодателей. Нравилось им это или нет, но профессора тоже были пролетариями, пролетариями интеллектуального труда, которые при этом оказывались даже более зависимы от своих нанимателей, чем рядовые механики. Государственные университеты не могут функционировать без дотаций — поэтому факультетам требовалась осторожность. Но студентам это не мешало. Их явилось еще больше, чем в прошлом году.

Штат Канзас, как и Массачусетс, жил былой славой. Разве не он подарил миру Джона Брауна и вопрос отмены рабства? Не здесь ли звучал бунтарский голос Мозеса Гармана? Не был ли Канзас оплотом свободомыслия? Но какими бы ни были исторические притязания штата, теперь здесь не было ни малейших намеков на прогресс. Церковь и сухой закон, очевидно, окончательно похоронили либерализм. Отсутствие интереса к идеям, самодовольство и самоуверенность отличали большинство городов штата Канзас.

Исключение составлял Лоренс, университетский город. Здесь находилась значительная группа прогрессивно мыслящих студентов, наполнявших жизнью это сонное местечко. Самым активным из них был Гарри Кемп. Он уговорил членов Клуба хорошего управления, состоявшую из студентов-юристов, чтобы те пригласили опасную анархистку выступить с речью на тему «Почему законы не работают». Моя интерпретация вопроса оказалась для них открытием. Некоторые возражали и оспаривали мою точку зрения с юношеским высокомерием. Остальные признали, что я помогла им увидеть изъяны в системе, которую они считали безупречной.

Наши митинги также привлекали преподавателей факультета и студентов. Моя лекция на тему «Жертвы нравственности» завершилась комически. В ходе выступления я заметила, что мужчины, независимо от того, насколько они свободны в сексуальных привычках, настаивают, что женщина должна вступать в брак «непорочной» и добродетельной. В ходе обсуждения один из присутствующих встал, чтобы возразить мне. «Мне сорок, — заявил он, — и я остался непорочным». У него был болезненный вид, и этот человек, определенно, был эмоционально опустошен. «Я бы посоветовала медицинское обследование“, — откликнулась я. Зал мгновенно обезумел. Причину этого веселья я узнала только после митинга. Гарри Кемп рассказал, что мой добродетельный оппонент был профессором ботаники, который всегда был довольно откровенен на лекциях о жизни растений, но чрезвычайно сдержан в вопросах секса между людьми. Лучше бы мне знать о том, что этот бедный человек — преподаватель. Я не была бы столь радикальна в своем ответе. Я ненавидела самодовольство, но сожалела, что превратила профессора-пуританина в мишень для юношеских острот.

Калифорния кипела от недовольства. Мексиканская революция и арест двух братьев Мак-Намара взбудоражили трудящихся тихоокеанского побережья. Деспотичный режим Диаса и безжалостную эксплуатацию мексиканского народа ради внутренних и американских интересов разоблачили Рикардо Флорес Магон и его брат Энрике, представители совета Мексиканской либеральной партии. Их доводы полностью поддержал Карло де Форнаро в своей книге «Диас, царь Мексики». За свои разоблачения мистер Форнаро, известный нью-йоркский художник, был арестован по обвинению в преступной клевете и осужден на год тюрьмы. Таким образом правительство Соединенных Штатов стало лакеем американских нефтяных интересов в Мексике. Другая книга, «Дикая Мексика» Джона Кеннета Тёрнера, сурово осуждала узаконенный грабеж беззащитных крестьян и бичевала гнусную роль, которую Америка играла в их порабощении.

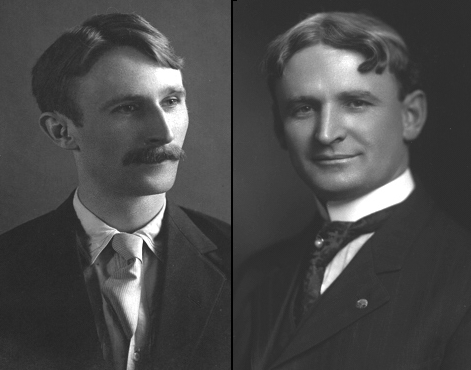

Рикардо и Энрике Магон

Революция в Мексике была самовыражением народа, осознавшего великую экономическую и политическую несправедливость, творимую на их земле. Эта борьба вдохновила трудящихся в Америке, среди них — множество анархистов и членов ИРМ (Индустриальных рабочих мира), на помощь мексиканским собратьям по ту сторону границы. Мыслящие люди на побережье, интеллектуалы и пролетарии, прониклись духом мексиканской революции.

Еще одним фактором роста напряженности была очередная попытка раздавить рабочее движение. С момента взрыва в здании Times в прошлом году (в октябре 1910 года) началась настоящая охота на людей, которую вело частное детективное агентство Уильяма Бёрнса в интересах нанимателей Калифорнии. Джон Мак-Намара, секретарь-казначей Международной ассоциации рабочих в сфере строительства мостов и стальных конструкций, был похищен и доставлен в Калифорнию. Его обвинили в организации взрыва в Los Angeles Times и других терактов. В то же время был арестован его брат Джеймс Мак-Намара и человек, известный как Орти Мак-Мэнигал.

Джеймс и Джон Мак-Намара

Хоть пресса окрестила их анархистами, братья Мак-Намара были на самом деле добродетельными римскими католиками, членами консервативной Американской федерации трудящихся. Возможно, они были первыми, кто возмущался обвинениям в анархизме, поскольку ничего не знали о наших идеях и о своей связи с рабочим движением. Рядовые члены профсоюза, братья Мак-Намара не осознавали, что конфликт между капиталом и трудом является социальной проблемой, которая охватывает жизнь целиком, и что решение этого конфликта не только вопрос повышения зарплат или сокращения рабочего дня; они не понимали, что вопрос касается упразднения системы заработной платы вообще, всей монополии и особых привилегий. Но хоть Мак-Намара не были анархистами, они представляли эксплуатируемый класс, и поэтому мы были с ними. В этом преследовании мы видели еще одну попытку плутократии подавить рабочие организации. Для нас это дело было повторением заговоров в Чикаго в 1887 году и в Айдахо в 1906 году. Эта политика власти и богатства была идентичной повсюду — в Испании, Италии, России, Японии и Соединенных Штатах. Мак-Намара были нашими братьями, их дело было нашим делом. Придерживаясь этой точки зрения, анархисты всей страны сплотились, чтобы выступить в поддержку людей, ожидавших решения своей судьбы в окружной тюрьме Лос-Анджелеса.

Сильные эмоции, вызванные этими событиями, частично находили выход на митингах на Побережье, которые посещало много людей. Я прочла одиннадцать лекций в Лос-Анджелесе, две — в Сан-Диего, две — во Фресно и восемь — в Сан-Франциско, а также приняла участие в дебатах. Пьюджет-Саунд оказался таким же отзывчивым. Портланд, Сиэтл и Спокан дали нам большую аудиторию.

С тех пор как в Бойсе судили Хейвуда, Мойера и Петтибоуна, я мечтала туда попасть, но у нас не было возможности организовать поездку. В этом турне мы были на расстоянии четырехсот миль, а это немалый крюк. Но что такое четыреста миль для старого бродяги вроде Бена и странствующей еврейки вроде меня? Нас не остановило даже то, что в этом городе мы не знали никого, кто мог помочь нам организовать митинги. Моему ловкому управляющему уже приходилось поднимать целину – и он сделает это снова. Приехав в Бойсе на сутки позже Бена, я увидела, что для двух воскресных лекций все готово. В городе действовал полицейский запрет на платные мероприятия в шаббат, но люди из Бойсе знали, как обхитрить закон. «Просто дайте каждому какую-нибудь литературу по цене входного билета, понимаете?» — проинструктировала Бена хозяйка зала.

На следующий день мы поехали в тюрьму Айдахо, где отбывали заключение Хейвуд, Мойер и Петтибоун. Там появилась новая «звезда» — шпион Гарри Орчард. Казалось справедливым, что он, инструмент сыщиков, который помогал готовить ловушку для своих товарищей, сам в нее и попал. Этот десперадо признался в восемнадцати убийствах. Государство использовало его показания, чтобы вздернуть лидеров рабочих, и в знак благодарности сохранило ему жизнь. Его, несомненно, могли бы и вовсе выпустить на свободу, если бы не страх перед общественным возмущением. Я не могла не видеть здесь сходства с новым преступлением, которое готовили власти штата Калифорния, используя шпиона Орти Мак-Мэнигала, чтобы уничтожить братьев Мак-Намара.

Гарри Орчард, коренастый малый с бычьей шеей, землистой кожей и хитрыми глазками, был, как нам сказали, «примерным» заключенным, «набожным и благочестивым». Он знал, как устроиться получше, этот предатель своего класса. У меня было чувство, что вокруг ползает что-то омерзительное, я не могла находиться в тюрьме и дышать с ним одним воздухом. Для меня самым чудовищным человеком был информатор и шпион.

Самым необычным в нашем турне было отсутствие полицейского вмешательства. Впервые за всю историю моей общественной жизни меня оставили в покое и дали возможность донести свое послание. Я наслаждалась новизной ощущений и использовала шанс как следует, зная, что долго это не продлится.

По возвращении в Нью-Йорк меня злобно атаковали, на этот раз не власти, а социалистическое издание. В одной из публикаций утверждалось, что я состою на службе у русского царя! Это поразительное откровение появилось 13 мая 1911 года в лондонской Justice, которая была официальным печатным органом Социал-демократической партии Англии.

Небезызвестная Эмма Гольдман недавно обрушилась с критикой на социалистов Милуоки. Она назвала их дешевыми политиканами, лишенными любых революционных целей — так же говорят о нас местные критиканы. Эмма Гольдман свободно колесит по Соединенным Штатам много лет, и некоторые недоумевают, как вышло, что эта подстрекательница так долго может продолжать свою пропаганду насилия в полной безнаказанности. Немногим известно, что Эмма Гольдман сотрудничает с полицией, хотя этот факт обнаружился лишь недавно. Одно время она работала на мистера А. Э. Оларовского из русской секретной полиции в Сан-Франциско в качестве агента и шпиона. Не сомневаемся, что это верно в девяти случаях из десяти по отношению к «выдающимся» анархистам, которые убивают людей лишь на словах, но которых не найти, когда творятся бесчинства, и которым всегда удается таинственным образом улизнуть, когда арестованы их единомышленники.

Сначала мне стало плохо от столь безумного обвинения. Но потом я вспомнила, что в равной степени бессовестная клевета раздавалась в адрес и более великого, чем я, человека, Михаила Бакунина, отца анархизма. Людьми, которые травили Бакунина, были Фридрих Энгельс и Карл Маркс. С тех пор как основатели социализма раскололи Первый интернационал своей демагогией, социалисты повсеместно использовали подобную тактику. Мне было лестно, что меня ждала та же судьба, что и моего славного товарища, и считала ниже своего достоинства отвечать на подобную клевету. Но все же было интересно проследить, откуда пошла эта отвратительная история.

Ни один здравомыслящий человек не мог поверить, что я способна на такое предательство. Друзья в Англии и Соединенных Штатах решительно осудили этот текст. Члены рабочих организаций сделали то же через свои профсоюзы, выпустив резолюции. В Англии от редактора Justice потребовали доказательств, но их представлено не было. На памятном вечере в Центре Франсиско Феррера в Нью-Йорке старый социалист Мозес Оппенхайм и мои друзья Гарри Келли и Леонард Эбботт отдали должное человеку, ответственному за гнусную выдумку. За этим последовало письмо, подписанное многими мужчинами и женщинами, известными в мире труда, искусства и литературы.

Редактору Justice

Лондон, Англия

В выпуске вашей газеты за 13 мая, в статье под названием «Агенты-анархисты», содержится утверждение:

«Немногим известно, что Эмма Гольдман сотрудничает с полицией, хотя этот факт обнаружился лишь недавно. Одно время она работала на мистера А. Э. Оларовского из русской секретной полиции в Сан-Франциско в качестве агента и шпиона».

Мы пишем, чтобы выразить решительный протест против этой возмутительной клеветы. За пределами нашего понимания находится факт того, что вы запятнали свои страницы, напечатав абсолютно бездоказательное обвинение в адрес одной из самых преданных и любимых представительниц радикального движения Америки. Эмма Гольдман отдала лучшие годы своей жизни делу анархизма. Ее честность находится вне подозрений. В вашем обвинении нет ни слова правды.

Этот протест широко разошелся по социалистическим и либеральным газетам, но со стороны редактора Justice никакой реакции не последовало.

Моя подруга Роза Струнская, которая находилась в Англии, вызвалась встретиться с этим человеком, но почему-то его было невозможно разыскать. Она обратилась с этим вопросом к мистеру Хиндману, главе британской Социал-демократической партии. Его попросили заставить редактора, мистера Гарри Квелча, представить доказательства своих обвинений. Мистер Хиндман пообещал, но этого так и не случилось.

Как законопослушный британский гражданин мистер Квелч прекрасно знал местные законы. Я легко могла бы засудить его за злостную клевету. Ему пришлось бы представить доказательства или выплатить компенсацию за моральный ущерб и даже отправиться в тюрьму. Но я придерживалась своих анархистских взглядов и отказывалась использовать закон против других людей, какими бы ни были их злодеяния. Очевидно, Квелч на это и рассчитывал, и у меня не было другого способа заставить его взять свои слова обратно. Однако протест в мою защиту имел одно последствие. Квелч замолчал. Ни в своей газете, ни с трибуны он больше не произносил мое имя.

Вскоре после этого против меня было выдвинуто еще одно обвинение, на этот раз детективом Уильямом Бёрнсом. В интервью он заявил, что «Эмма Гольдман призывала рабочих выступить в защиту убийц Мак-Намара». Я заявила прессе, что призывала рабочих не только выступить, но и нанести смертельный удар по «правосудию», которое поддерживается шпионами и правительством, существует благодаря сыщикам и ради сыщиков. Это был посыл лондонским последователям Маркса о том, что американский сыщик лучше осведомлен об Эмме Гольдман, чем они.

Тем летом мы с Сашей снова отправились в уединение на Гудзон, где он продолжил работу над книгой. К счастью, мне ничего не нужно было писать, и я больше не была инвалидом на костылях. Я могла посвятить все свое время Саше и заботиться о его комфорте. Я старалась воодушевить его на работу: с ним я прошла через агонию тюремных лет, и теперь смятение его духа отзывалось в моем сердце.

К концу лета «Воспоминания заключенного анархиста» были закончены. Это была глубоко трогающая читателя работа, превосходное исследование криминальной психологии. Я с удивлением наблюдала, как Саша спустился со своей Голгофы художником с редким даром слова.

«А теперь срочно в Нью-Йорк, к издателям! — кричала я. — Наверняка найдутся многие, кто оценит драматический посыл твоей работы, понимание и сострадание к тем, кто остался позади».

Мы поспешили в город, и я начала обивать пороги издателей. Самые консервативные издательства отказывались даже прочесть рукопись, как только узнавали имя автора. «Александр Беркман, человек, стрелявший во Фрика! — воскликнул представитель большого издательского дома. — Нет, мы не можем выпустить это на прилавки». «Это жизненно важный литературный труд, — настаивала я, — разве вам не интересна его интерпретация тюрьмы и преступления?» Они искали подобную книгу, ответил издатель, но не могли позволить себе рисковать из-за имени автора.

Некоторые интересовались, не хочет ли Александр Беркман использовать псевдоним. Я отвергла это предложение и заметила, что «Воспоминания заключенного анархиста» — это личная история, итог долгих лет страданий и боли. Можно ли ожидать, что писатель скроет свою личность, когда речь идет о его плоти и крови?

Я обратилась к нескольким «прогрессивным» издателям, и они пообещали прочитать рукопись. Несколько недель я напряженно ждала, и, когда, наконец, меня пригласили прийти, я застала издателей полными энтузиазма. «Это замечательное произведение, — сказал один, — но не исключит ли мистер Беркман тему анархизма?» Другой настаивал на удалении глав, где описывался гомосексуализм в тюрьме. Третий предложил внести другие изменения. Так продолжалось несколько месяцев. Я лелеяла надежду, что кто-нибудь, обладающий знанием литературы или человеческим здравомыслием, примет рукопись. Я верила, что в Америке мы найдем то, что Достоевский нашел в царской России — издателя, достаточно смелого для выпуска первого колоссального американского исследования «Мертвого дома6«. Тщетно.

В конце концов мы решили издать книгу сами. С нашей проблемой я обратилась к своему другу Гилберту Роу, адвокату по профессии, анархисту по призванию и добрейшему из людей, которых мне посчастливилось знать.

Все эти годы, с тех пор как мы встретились, Гилберт Роу и его жена были в числе самых верных друзей и самых активных помощников в нашей работе. С пилотного номера Mother Earth Роу первыми откликались на каждую просьбу о помощи. Когда я рассказала Гилберту, что Сашину рукопись отвергли многие издатели и что мы хотим представить книгу публике от имени Издательской ассоциации Mother Earth, милый друг ответил просто: «Хорошо. Мы организуем вечер у нас дома и пригласим гостей на чтение отрывков из рукописи. Затем объявим сбор средств». «Читать Сашину книгу? — испуганно воскликнула я. — Я не смогу. Это слишком важная часть моей жизни. Я определенно не выдержу». Гилберт посмеялся над мыслью, что я буду нервничать на маленьком приватном собрании, учитывая, как часто мне приходилось выступать перед тысячами слушателей.

Когда я приехала с рукописью к Роу, гости уже собрались. Я была на грани обморока и обливалась холодным потом. Гилберт отвел меня в столовую и налил выпить. «Это придаст сил твоим слабым коленям», — подтрунивал он. Мы вернулись в полутемную комнату, в которой горела лишь одна лампа на столе для меня. Я начала читать. Вскоре собравшиеся будто растворились, передо мной возник образ Саши. Саша на вокзале Балтимора и Огайо, Саша в робе заключенного в тюрьме, а потом Саша, воскресший на железнодорожном вокзале в Детройте. Все страдания, все надежды и отчаяние, которое я с ним делила, поднялись к горлу, пока я читала.

«В рукописи ли дело или в твоем чтении, — заметил Гилберт, — но это потрясающее произведение».

Тем вечером нам пообещали пятьсот долларов на издательские расходы. Несколько дней спустя Гилберт отвел меня к Линкольну Стивенсу, который пожертвовал двести долларов. Теперь у нас было достаточно денег, чтобы начать набор книги, но нам посоветовали отложить эту работу до весны. Кроме того, Саша хотел еще раз просмотреть рукопись. Наша квартира превратилась в улей, люди сновали туда-сюда днями напролет. В редакции Mother Earth было не намного спокойнее. Наша работа в интересах движения также не оставляла нам свободного времени. Не раньше лета Саша смог уединиться в нашей хижине на Гудзоне, чтобы завершить свои «Воспоминания».

1 Страсть к путешествиям (нем.).

2 Древний титул японского императора. Сам термин относится к императорскому дворцу или резиденции; он нашел широкое распространение, потому что у японцев не принято называть императора по имени.

3 Один из основателей Американского союза защиты гражданских свобод.

4 Политический карикатурист, радикальный журналист и ведущий член Американской коммунистической партии.

5 Американский драматург, поэтесса и литератор.

6 «Записки из Мертвого дома» — произведение Достоевского, написанное под впечатлением от заключения в Омском остроге в 1850—1854 гг.